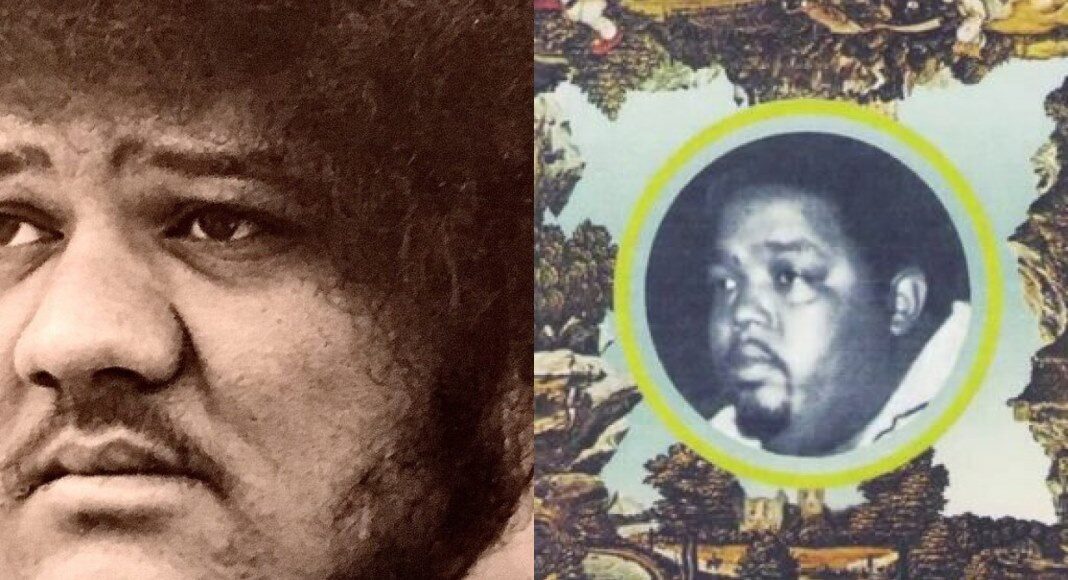

Ci sono re che non hanno mai cambiato il mondo e canzoni che l’hanno cambiato due volte. Nel febbraio del 1971 A Change Is Gonna Come di Sam Cooke è già inno comunitario, liturgia identitaria, colonna sonora per l’America nera in rivolta contro le discriminazioni razziali. Nel febbraio del 1971, quando esce la versione di Baby Huey, il cuore di James Ramey è già crepato sotto il peso dell’eroina e di un corpo pachidermico che gli aveva ispirato – con l’autoironia dei fuoriclasse ma anche dei fuoricasta, quelli ai margini di ogni possibile rango – il nome d’arte di un papero goffo e grassoccio protagonista di un cartone animato della Paramount. Baby Huey and The Babysitters si erano fatti strada sgomitando tra i cunicoli sotterranei delle nuove leve soul di Chicago, conficcando dardi fiammeggianti di funk psichedelico in un cuore rhythm & blues circonfuso di aura Motown. Non più musica per il Padreterno e amori struggenti, ma capigliature afro roteanti, culi sudati e bollori carnali. A quaranta gradi il paradiso si annuncia meglio, e il suo profeta in questo momento si chiama James Brown.

Il 1971 è l’anno copernicano del groove, un ‘77 con l’ammiccamento pelvico al posto delle bestemmie di Johnny Rotten. Escono di fila Maggot Brain dei Funkadelic, There’s a Riot Goin’ On di Sly &The Family Stone e Roots di Curtis Maylfield, tre album che sono un mito di fondazione in cui gli eroi del funk danno l’assalto ai guardiani elettrici del sogno psichedelico. Di quel mito Baby Huey è il quarto evangelista, quello apocrifo, l’asso nella manica che non chiuderà mai il poker. Il quinto, la carta scartata dal mazzo, è Lee Moses. Un nome svanito nel fumo di locali malfamati tra Atlanta e New York, dove a metà anni sessanta i giovani vanno a ballare black music e magari gli capita di incappare in un Jimi Hendrix non ancora rivelatosi al mondo Dio sceso in terra della chitarra elettrica. A Lee in effetti capita, incontra Dio, suonano pure qualche jam insieme ma poi Dio lo abbandona per seguire il proprio destino: diventare se stesso; ciò che Lee non riuscirà mai a diventare restando un re senza trono e senza terra, re soltanto nel sangue, di quel sangue amaro dei vinti.

Ma se New York non è un regno, in quegli anni offre almeno una contrada a ogni voce che passa dalle sue strade e Lee ne ha una stentorea. La nota il produttore degli Ohio Players Johnny Brantley, pure lui di Atlanta, che lo lancia nel mercato discografico a piccoli passi, di singolo in singolo – prima una cover di Reach Out, I’ll Be There dei Four Tops, poi un’altra di Day Tripper dei Beatles – ma c’è un problema: Brantley crede di aver puntato su un fantino in grado di sbancare il jackpot del southern soul, Lee corre senza cavallo. È un eretico che scrive testi sacri per un culto che non esisterà mai, e la Bibbia che tramanda a nessuno dura meno di cinque minuti: Bad Girl è verbo e viscere, il ritmo di Bo Diddley come vecchio testamento, il funk di James Brown per nuovo e nel mezzo lui, Moses, cognome da profeta e destino da eremita, a cantare disperato – col cuore invaso dagli unni – di una cattiva ragazza da cui tutti lo mettono in guardia ma lui non fa una piega, perché «love is a mistery». E non c’è apocalisse che tenga.

Malgrado gli scarsi risultati commerciali dei singoli, Brantley non molla Lee, gli confeziona una band intorno e in un giorno imprecisato del 1971 gli pubblica Time and Place, capolavoro oscuro e dimenticato del soul tutto che non frutterà all’autore nemmeno un dollaro, anche perché la maggior parte dei pochi che la sua breve e sfortunata carriera di musicista gli frutterà, li intascherà con fraudolenza il solo Brantley.

Time and Place è un enigma: è licantropia blues in una versione di Hey Joe che abbaia sotto la stessa luna di Howlin’ Wolf, distante dalla stella in fiamme di Hendrix; è rivolta funk per le giungle d’asfalto di Go That Will e Would You Give Up Everything; è apocrifo Marvin Gaye in Free At Last dove si respira la stessa aria di calma rivoluzione del coevo e immensamente più fortunato What’s Going On; è disperazione allucinata nei pezzi autografi del solo Moses, Every Boy and Girl e What You Don’t Want Me To Be , ballate sul lastrico, la pelle di Otis Redding tra il rasoio e il raschio, il soul ululato da un’anima in cartavetra. Non c’è dubbio, Lee Moses ha le carte giuste per restare nella memoria collettiva, eppure qualcosa nella sua musica lo rende inadatto a quel tempo e a quel posto: no time and no place. Come scriveva Bukowski in quella poesia dove i giovani muoiono belli lasciando i brutti a invecchiare al parco sotto il sole, «che te ne fai di un titolo?».

Nel frattempo pure Ramey non se ne fa nulla, anzi nemmeno ce l’ha, un titolo, però gioca bene la sua mano; al tavolo lo hanno raggiunto due fuoriclasse della black music quali Donny Hataway e Curtis Mayfield. Su precisa imbeccata del primo, una sera il secondo capita al Thumbs Up di Chicago, dove assiste al soul uscire dall’anima e farsi carne, una massa di centosessanta chili scagliata contro il dolore della vita, di tempi duri per menti fragili, eppure straripante di sensorialità epicurea, godimento di essere vivi, di essere qui e ora e fottersene.

Mayfield lo vede e lo vuole; soltanto lui però, l’uccello dalla voce di stormo, la band di supporto non gli interessa. Alla fine firmano comunque tutti per la Custom, ma il disco uscirà a solitario nome di Baby Huey. Incidono otto pezzi di cui soltanto due sono autografi, peraltro strumentali. Altri due glieli regala Mayfield nuovi di zecca, e che regali! Hard Times e Running sono pura blaxploitation funk explosion, reazione nucleare da cui le future generazioni nere ricaveranno quelle particelle subatomiche che la cultura hip hop chiama sample, prelievi di suoni e storie altrui per costruire la propria.

Il resto dei brani sono tutte cover, tra le quali si eleva la più lunga versione mai incisa di A Change Is Gonna Come, diluita in dub onirico come gli orologi molli di Dalì. La voce di Ramey declama potente, arringa con ferocia seguendo la fanfara-marea che lo accompagna, e quando le trombe si calmano, lancia acuti nel mare morto. La ballad esplode, tracima in un flow di poesia di strada in sincronia coi Last Poets a New York: il soul è un oracolo e il rap la sua veggenza, nei guantoni di Muhammad Ali c’è il pugno delle Black Panthers ma le provocazioni in rima che sul ring lancia agli avversari parlano già la lingua dei muri di Jean-Michel Basquiat.

Quando sembra che il futuro stia lì per sfondare la porta, a sfondarsi invece è il pavimento: il primo novembre 1970 Ramey muore di infarto, eroina e alcol, a 26 anni, troppo presto pure per raggiungere l’amico Hendrix in quella stronzata mitologica, che almeno gli avrebbe arrecato un po’ di gloria postuma, del club dei 27.

Il destino gioca a dadi ma spesso li lancia con la mano sbagliata. Quello che doveva essere un album d’esordio esce come raccolta postuma, la prima pietra di un edificio è già un monumento, e come se non bastasse la casa discografica fa del proprio meglio, cioè peggio, per rendere ancora più assurda l’operazione, intitolando il disco di un musicista esordiente appena morto The Living Legend, leggenda vivente. Chi invece continua a vivere, da morto, è il povero Moses. Deluso dal fallimento di Time and Place e dal comportamento scorretto del suo manager, chiude con New York e col mercato discografico; non ne vuole più sapere, se ne torna ad Atlanta dove si sposa due volte e si esibisce regolarmente al Manny’s dinner, il pub del fratello. Da qui alla morte, avvenuta nel 1998 all’età di cinquantasette anni, avrà per regno pochi metri quadri e una corte fatta di alcolici, droghe e antidepressivi che non riuscirà mai davvero a governare. Come in quella poesia di Bukowski, Ramey muore giovane, da bello, e Moses resta coi brutti a imbruttirsi sotto il sole. Fino alla morte.

Ci sono re che non hanno mai cambiato il mondo e canzoni che lo hanno cambiato due volte. La seconda deve ancora accadere.