Cerimonia per la medaglia della libertà 2012, una delle massime decorazioni civili negli Stati Uniti, conferita dal Presidente. La Casa Bianca delle onorificenze ufficiali, da etichetta, per solennità e tradizione. Tutti i presenti hanno sguardi rivolti in direzione del palco e Barack Obama visibilmente non riesce a nascondere l’emozione sotto un sorriso da bambino soddisfatto, mostrando un’espressione che sembra suggerire: valeva la pena diventare presidente solo per giorni come questo, tanto che arriva a specificare, presentando l’artista designato: «Oggi, tutti, da Bruce Springsteen agli U2, hanno un debito di gratitudine con lui. Non c’è un gigante più grande nella storia della musica americana. Dopo tutti questi anni, sta ancora inseguendo il suono, ancora cercando un po’ di verità. E devo dire che sono un grande fan». Giunge il momento dell’assegnazione e un nome viene pronunciato nel silenzio totale: Bob Dylan. Segue smarrimento, non accade niente, nessuna reazione del musicista, così da costringere Obama a ripetere «C’mon, Bob» per farsi raggiungere al centro della scena. Papillon, occhiali da sole e un tight un po’ troppo grande per lui. La speaker declama le motivazioni del premio e Dylan inizia a ondeggiare sul posto, come se stesse ascoltando una musica in testa, perso nei suoi pensieri, su frequenze sconosciute. Mentre Obama gli appunta la medaglia, come per un riflesso di autoironia ed esibizionismo, la sua faccia si contrae in un sorriso appena pronunciato con sopracciglio alzato, una smorfia da mostrare alle macchine fotografiche per i giornali di domani. Applausi e ovazione dal pubblico. Il presidente vorrebbe stringergli la mano per prendere commiato ma, l’inatteso: Dylan preferisce una confidenziale pacca sulla spalla, lasciando confuso lo stesso Obama a cui non resta che seguirlo con lo sguardo, pensando a che diavolo sia successo in un attimo.

Per assenza di testi e accordi non si può considerare la migliore performance di Bob Dylan, sicuramente è l’esibizione che compendia per brevità d’esecuzione le sue caratteristiche: disinteresse per l’ufficialità, ironia e disorientamento dei suoi fan. Occorre rifletterci: se c’è una cosa che nell’universo possa unire tutti, da Lester Bangs a Larry Sloman, dal più anonimo dylaniano, dylaniato e (patrimonio) dylapidato dei suoi ammiratori fino al presidente degli Stati Uniti, è l’essersi posti – almeno una volta nella vita ascoltandolo – la domanda: cosa sta facendo e perché? È come se nell’esatto momento in cui stesse per replicare dal vivo una canzone, un verso, una nota, immediatamente sappia come smarcarsi lateralmente e produrre un’esecuzione completamente diversa, nuova. Ciò che è piaciuto e atteso, deve essere infranto. Come nella spiegazione del gioco del rocchetto di Freud, ha bisogno di separarsi ed abbandonare l’immagine che il pubblico ha di lui per poter rinnovare il piacere di esserci e fare musica. Dylan conosce il pericolo della dipendenza degli ascoltatori, sa che qualsiasi ritualità ed abitudine conduce solo ad un’ennesima etichetta, gli è perfettamente chiaro che qualunque eversione creativa con il suo ripetersi non può che diventare un prodotto in serie come i barattoli ritratti da Andy Warhol. Dal vivo così come nei dischi, Dylan non interrompe mai la sua mutazione. Meno piume e più cerone, diverse orchestrazioni e argomenti, politica amore e religione, intelligibilità e oscure interpretazioni. Gli ci sono voluti anni dopo l’allontanamento dalla canzone di protesta per non essere tacciato di tradimento e non dover rispondere alle esigenze dei fan, perché, come sembra aver imparato da Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso, la dipendenza è «meccanica del vassallaggio amoroso ed esige una futilità senza fondo. Questo perché, se si vuole la dipendenza si manifesti nella sua purezza, bisogna che essa si renda palese nelle circostanze più irrilevanti e diventi quasi vergognosa a forza di pusillanimità». E Bob Dylan non vuole essere schiavo di nessuno schema meccanico e richiesta, banalità ed attesa. «Non sono quello che vuoi, baby, non sono quello di cui hai bisogno» canta in It aint’be, babe e l’unica alternativa che resta è la fuga.

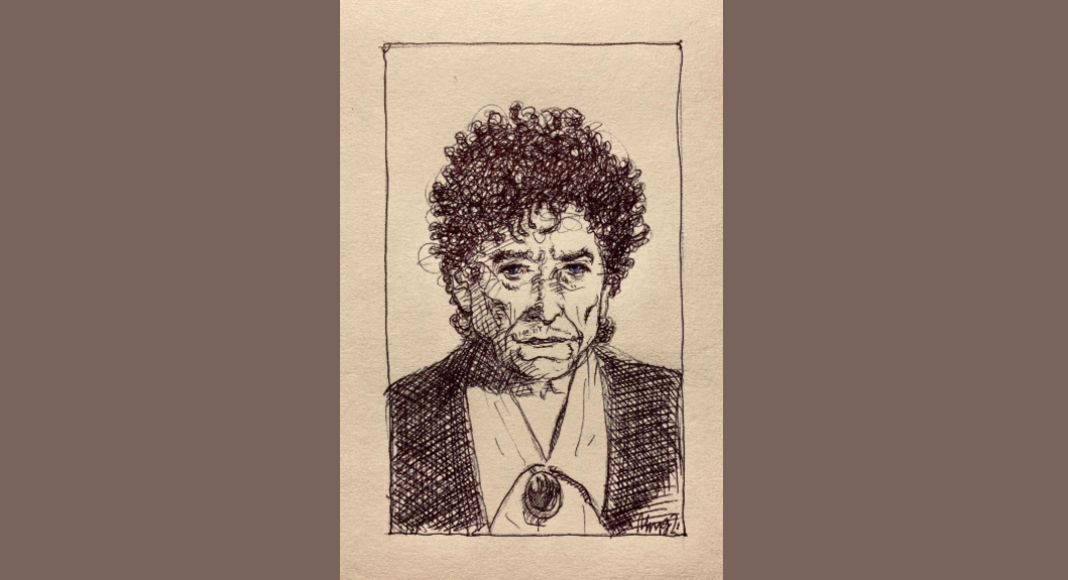

Racconta Elton John, dalla sua autobiografia Me: «Avevo invitato tutti quelli che conoscevo, a metà serata ero già fuori di testa quando un tizio dall’aspetto trasandato che non avevo riconosciuto stava vagando per il giardino. Chiesi rumorosamente chi diavolo fosse e perché stesse lì a bere. Di sicuro qualcuno dello staff, un giardiniere. Ci fu uno scioccante momento di silenzio quando il mio assistente disse che non era un giardiniere ma Bob Dylan». Nonostante la mancanza di lucidità del cantautore inglese, è indubbio che Dylan ami confondersi e disperdere la sua identità per prendersi gioco degli altri e ritrovarsi. Il suo gioco a un essere un altro è testimoniato anche da Marco Rossari nel libro Bob Dylan, il fantasma dell’elettricità «Certo, negli anni Novanta, avendo sentito che prima dei concerti si aggirava in incognito davanti ai palazzetti e domandava il prezzo delle magliette in vendita ai chioschi, avevo importunato diversi uomini incappucciati». Ed è così che si spiegano la parrucca bionda del video di Must be Santa, la maschera incorporata di occhiali da sole della seconda metà degli anni Sessanta di Just Like Tom Thumb’s Blues, la voce vellutata di Lay, lady, lay contro il parlato che segue la marcia di Rainy Day Women #12 & 35. Fugge da quello che il pubblico si aspetta, recita vari ruoli e contemporaneamente riesce ad essere sempre fedele a se stesso.

Sarà per questo che nel 2007, cercando di narrare l’epopea di biografie del cantautore, Todd Haynes scelga per il suo film, Io non sono qui, di affidare l’interpretazione del protagonista ad attori diversi. Questa volta ci sono sei personaggi, ma non in cerca d’autore, bensì di Dylan, sei quadri che seguono regie, fotografie e storie a comparti stagni, che sembrano non avere nessun legame ma che mescolandosi si fondono in un unico caos, in cui il film diventa una rincorsa, una ricerca continua a delineare il confine tra vero e falso, citazione e vissuto. Come spiegherà lo stesso regista: «Il film ha qualcosa in comune con l’umorismo di Bob, inoltre è un lavoro estremamente complesso, difficile da interpretare e questo è voluto. Non mi interessa che il pubblico colga tutti i riferimenti, o riconosca tutti i personaggi. Io non sono qui è un’esperienza visuale che cerca di riprodurre in qualche modo la visione del mondo filtrata dallo sguardo di Dylan».

Arthur Rimbaud convive con un Woody Guthrie afroamericano, il Jack Rollins eroe in ascesa del Greenwich Village degli anni Sessanta si somma al Padre John della conversione cristiana e della caduta degli anni Ottanta, il Jude Quinn, traditore del folk, che si accompagna ad Allen Ginsberg e chiede a un Cristo in croce di eseguire il suo repertorio degli inizi, si scontra con il Robbie Clark in crisi matrimoniale e artistica. E soprattutto c’è Billy McCarty, il bandito, che in tarda età sa che per poter sopravvivere non può smettere di indossare una maschera e fuggire sul primo treno in corsa.

Come lo Yoshe Kalb raccontato nel romanzo di I.J. Singer, alla domanda «Chi sei?», Bob Dylan continuerà a rispondere, abbozzando un sorriso e vagando con il suo Never Ending Tour, con un «Non lo so». Perché il percorso della vita è lungo e pieno di ostacoli, ma l’importante sembra suggerire Bob Dylan, è continuare a creare il gioco e a marciare. In fondo, «sono solo un gran camminatore».