«Quel giorno, era il 19 luglio 1943, trecento bombardieri americani scaricarono su Roma quattromila bombe. Ci furono millecinquecento morti e oltre quattromila feriti. Dopo ore ed ore di rifugio – ero con mia madre e mio fratello, avevo 7 anni – uscimmo all’aperto e vidi una scena che non dimenticherò: il papa, Pio XII, con le mani rivolte al cielo. E tutt’attorno, case distrutte, veicoli incendiati, centinaia di persone in lacrime. I morti no, non c’erano già più. Li avevano portati via».

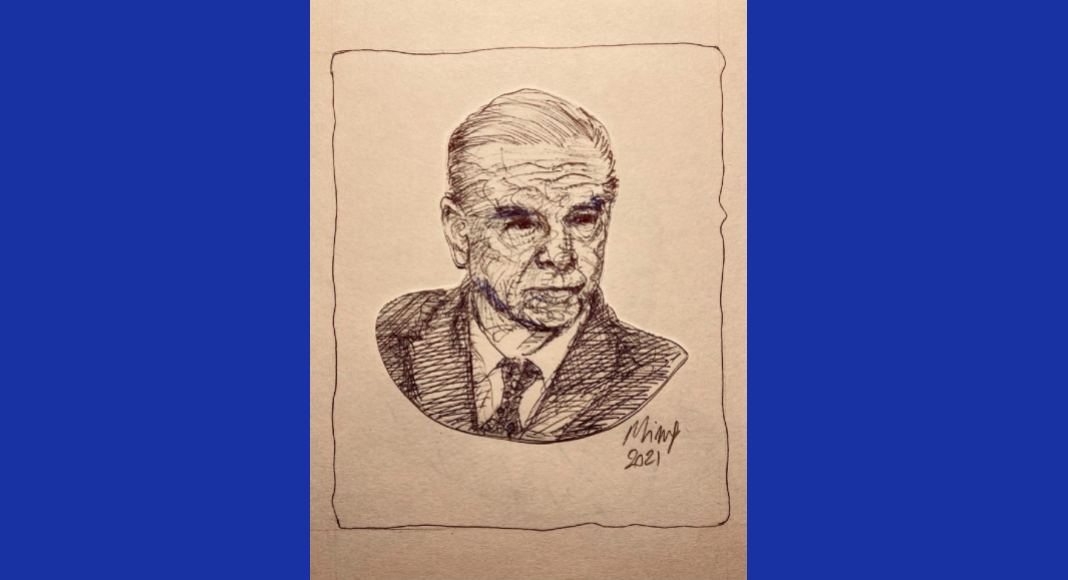

Luciano Garibaldi è uno che sorride raramente – e forse lo capisci, questo è il suo primo ricordo. Di mestiere ha fatto l’inviato speciale, poi il redattore capo per diversi quotidiani e periodici. Nato a Roma, è cresciuto a Genova. Per tutta la vita è stato l’uomo che morde il cane, quello in controtendenza: monarchico ancora negli anni di piombo, nei ’70, nel ’68 era in Cecoslovacchia a seguire le vicende della Primavera di Praga. Prima, nel ’64, era riuscito a intervistare, in Germania, i superstiti dell’attentato a Hitler. Del 1990 il libro intervista con la vedova del commissario Calabresi, Gemma Capra. Nel 1994 il suo maggiore (e contestatissimo) scoop: quello della “pista inglese” sulla morte di Mussolini cui credette anche Renzo De Felice.

C’è spesso un’ombra di durezza nelle sue parole. È l’infanzia difficile ad avere formato il suo carattere?

«Nel 1943 io e la mia famiglia sfollammo a Caldasio di Ponzone, vicino ad Acqui, nella vecchia cascina dei nonni materni. Ricordo lunghi viaggi in treno, con pesanti bagagli, e noi bambini con i nostri libri e quaderni di scuola. Non erano tempi facili, in effetti. Anche se a Caldasio, nei mesi della guerra civile, eravamo tra i pochi ad avere in casa una radio, e ricordo che amici e parenti correvano da noi per ascoltare Radio Londra».

A Genova andò per studiare?

«Sì, mi prese con sé uno zio di mio padre per farmi proseguire gli studi. Un prete, don Francesco, cappellano dell’ospedale per cronici di Genova-Coronata. Mi trasferii lassù, mi svegliavo all’alba, facevo colazione e infine, cartella in spalla, per evitare la strada asfaltata, scendevo fino al “Calasanzio”, il liceo, percorrendo alcuni chilometri tra la boscaglia e i vigneti. C’erano ancora cartelli con la scritta «Achtung Minen!». Li avevano messi i tedeschi per mettere in guardia i loro uomini dalle trappole organizzate dalla Resistenza. Per fortuna mi andò sempre bene».

È stato un giornalista precoce. C’era già, a Genova, nel 1960, a 24 anni, quando i camalli manifestarono contro il governo Tambroni.

«Ero l’unico cronista ammesso all’hotel Bristol di via XX Settembre, totalmente occupato dai delegati missini, convenuti a Genova per il congresso nazionale del partito, congresso di cui PCI, PSI e ANPI avevano deciso di non consentire lo svolgimento».

Lei aveva scelto di stare “dalla parte sbagliata”.

«Erano anni di violenza, non di pacificazione. Mio padre era stato un poliziotto, ma tante cose mi avevano colpito in quegli anni. Tra l’altro la vicenda di “Bisagno”, Aldo Gastaldi, uno dei capi partigiani liguri più popolari, sulla cui fine ci sono state molte, molte ombre».

Torniamo a Genova, al 1960.

«Lavoravo al Corriere Mercantile, il quotidiano del pomeriggio di Genova e il secondo più antico d’Italia dopo la Gazzetta di Mantova. Mi occupavo di cronaca nera. Vissi, testimoniai e descrissi per primo, in edizione straordinaria del mio giornale, gli scontri di via XX Settembre e piazza De Ferrari. Scene allucinanti e indimenticabili, che mi segnarono. Migliaia di manifestanti, tra i quali i “camalli” del porto con i ganci da portuale nelle cinture, aggredirono le camionette della “Celere”, che non ebbero tempo di reagire, anche soltanto mettendo in moto le vetture e allontanandosi. Vidi con orrore i volti sfigurati e grondanti sangue di decine di poliziotti. Era l’Italia di allora. E i danni di una memoria storica non condivisa ce li portiamo addosso ancora oggi».

Quali sono stati i suoi maestri di giornalismo?

«I miei maestri sono stati: Guido Coppini (con il quale nel 1970 scrissi il mio primo libro dal titolo Adamo ed Eva Anno 2000, storia della conquista della Luna) e Giorgio Striglia, entrambi redattori del Corriere Mercantile di Genova; poi Carlo Otto Guglielmino, capocronista del Mercantile e già addetto stampa di Gabriele d’Annunzio a Fiume nel 1920; Pierangelo Soldini, caporedattore del settimanale Tempo; Antonio Terzi, direttore di Gente, Nino Nutrizio, direttore de La Notte, e Raffaele Mastrostefano, direttore di Quattroruote. E ovviamente, Indro Montanelli, che mi volle a Il Giornale come corrispondente da Genova. Ho lavorato per tutti i giornali citati, per la maggior parte come caporedattore, e ho scritto per molti altri quotidiani, settimanali e mensili».

Il terrorismo e gli anni ’70 sono stati poi la sua vera palestra. È stato il primo a intervistare il giudice Sossi.

«Di Sossi sono stato amico fin dai tempi della prima giovinezza: io al liceo Doria, lui all’Università, Facoltà di Legge. Quando da Imperia, dove aveva iniziato la carriera di magistrato, fu assegnato alla Procura di Genova, ci ritrovammo e rafforzammo la reciproca stima ed amicizia».

È vero che le BR la chiamavano durante il sequestro?

«Sì. Sossi, in precedenza, era stato preso di mira soprattutto dalla stampa di sinistra per avere mandato a processo alcuni edicolanti che vendevano pubblicazioni porno. Io lo avevo difeso, invece. Questo precedente può spiegare perché, durante la sua prigionia nelle mani della Brigate Rosse, i suoi rapitori scelsero il Corriere Mercantile per comunicare ciò che volevano far sapere. Telefonavano al centralino e chiedevano di me. Li ascoltavo furioso, alzando la voce. Per lo più, mi dicevano il luogo (in genere una cabina telefonica) dove avevano lasciato il loro nuovo comunicato. Concludevano con una sghignazzata in risposta al mio tono irritato. In seguito ebbi il piacere e il privilegio di scrivere, assieme a Sossi, il libro Nella prigione delle Brigate Rosse».

Non è un segreto: a un certo punto il suo nome era nella lista delle BR. Ha mai avuto paura?

«Tutti ne avevamo, allora. Il mio nome, con i miei dati, nella “lista nera” delle BR fu trovato dai carabinieri e la cosa mi fu comunicata da un ufficiale dell’Arma stretto collaboratore del generale Dalla Chiesa. Mi fu chiesto se volevo una scorta. Dissi di no».

Perché?

«A quell’epoca vivevo a Genova ma lavoravo a Milano, dove ero stato assunto come caporedattore di Gente. Un funzionario della Questura di Genova mi suggerì di iscrivermi al Tiro a segno di Rapallo e mi spiegò il perché: lì il “giro” delle BR era di casa. E aggiunse: «Ti vedono sparare, riflettono, e concludono che è meglio lasciarti stare». Seguii il suggerimento. Ogni sabato, rientrato da Milano, per mesi, anzi anni, passai ore al tiro a segno rapallino, a due passi dal casello autostradale».

È mai stato minacciato?

«Una mattina di febbraio 1972 – se non ricordo male – prima dell’alba, mentre percorrevo la via in leggera salita dove abitavo, diretto al capolinea del bus che mi avrebbe portato alla stazione Principe, dove c’era il treno per Milano, vidi due figuri. Uno mi veniva incontro camminando a passo lento. L’altro mi seguiva sullo stesso marciapiede. La strada era deserta. Entrambi avevano la mano destra nella tasca del cappotto. Mi venne d’istinto: estrassi la pistola a tamburo (avevo naturalmente il porto d’armi e mi ero comprato una Smith & Wesson 38 Special), la puntai sul tizio che mi veniva incontro e continuai ad avanzare. Di colpo, come due fulmini, i due tizi si girarono di spalle e se la diedero a gambe. Non sono sicuro, non ho le prove che si trattasse di due “brigatisti” incaricati di “gambizzarmi”. Comunque, altri episodi del genere non mi capitarono più».

Era un prezzo da pagare all’essere di destra?

«A ben pensare, non ho mai fatto parte di gruppi organizzati, se si escludono gli anni della mia prima giovinezza a Genova, quando, durante il liceo classico, aderii al PNM (Partito Nazionale Monarchico) e, con il mio compagno di classe Domenico Fisichella e altri della nostra età come Piero Vassallo, Stefano Mangiante, Sergio Pessot, ci opponemmo alla strapotenza rossa dell’epoca dando vita a pubblicazioni da noi stampate in ciclostile e distribuite all’uscita delle scuole».

Non ha seguito solo l’eversione di sinistra, però. A un certo punto la mala genovese le voleva consegnare i diari di Mario Tuti. Come ci mise le mani sopra?

«È il gennaio 1975. A Empoli, Mario Tuti, un estremista di destra, uccide due poliziotti e fugge. Pochi giorni dopo, due individui si presentano all’usciere del Corriere Mercantile e chiedono di me. Li ricevo. «Siamo della mala ligure. Abbiamo fatto espatriare Tuti in Francia. Abbiamo con noi le foto che gli abbiamo scattato al momento della fuga, e il suo diario. Sappiamo che lei scrive su Gente. Leggiamo i suoi articoli di nera. Dieci milioni di lire in contanti, e questa roba è per lei. Ma deve decidere subito. Le diamo dieci minuti».

Corse un rischio. Disse sì al buio.

«No. Chiedo di vedere le foto. Ha la barba lunga, ma è lui, è Tuti. «Datemi il diario», dico. «Sì, ma per non più di dieci minuti», ribadiscono. Leggo velocissimo. L’occhio si ferma su una frase: «Ambasciata di Libia. Ritiro i soldi». Afferro il telefono e chiamo il direttore di Gente Antonio Terzi (collaboravo con lui ormai da cinque anni). Gli spiego tutto. «Devo parlare con Rusconi», mi dice. «No, prendere o lasciare», rispondo: «devo fare l’assegno subito e accompagnarli in banca. Se è una bufala, pago io». «No», è la risposta di Antonio: «pago io. Vai in banca!». Vado alla banca con i due della mala. Il direttore mi conosce. Gli faccio l’assegno e mi dà il contante. Una cifra ragguardevole. Con 10 milioni, nel ’75 compravi un monolocale in centro».

Che successe, poi?

«Esce lo scoop. Una bomba. Ne parlano i giornali di tutta Europa. Il terrorista «nero» prendeva i soldi da Gheddafi. Giorno dopo: due agenti di PS mi raggiungono al Mercantile: «Lei è pregato di presentarsi a Firenze, alla Procura della Repubblica, per essere interrogato dal giudice che indaga sul delitto di Empoli». «Faccia vedere». Leggo la firma: Pier Luigi Vigna. Telefono ai colleghi de La Nazione. Lo conoscono bene. Gli spiegano chi sono. Salto in macchina. Vigna fu gentilissimo: «Mi dica la verità». Racconto tutto. «Quindi lei non conosce i nomi dei due della “mala”, né sa dove abitano?». «No, erano loro che sapevano tutto di me». Minuti di silenzio. Poi si alza, mi sorride e, «Grazie per essere venuto subito. Ho altre piste da seguire. Faccia buon viaggio». Che tempi! Che magistrati! E che direttori!».

Si è dedicato anche all’omicidio di Luigi Calabresi. Nel 1990 ha curato un libro che raccoglieva in volume la prima testimonianza di Gemma Capra, la moglie del commissario. E si è battuto, con più libri, per ricostruire – le sia dato atto, facendo nomi e cognomi per quanto possibile – il clima di intimidazione, la feroce campagna di stampa costruita su menzogne consapevoli e reiterate, che contribuì innegabilmente a innescare quella violenza. Qualche giorno fa Giampiero Mughini ha detto, sul Corriere, che c’è ancora un patto d’acciaio per confermare il silenzio intorno a quell’omicidio.

«Sì, è così. Non può che essere così. Sono troppi i personaggi coinvolti in quegli anni di violenza e di sangue, che sono riusciti a raggiungere posizioni di tutto riguardo senza dover ammettere gli errori, o meglio i crimini commessi in gioventù».

Anche il suo lavoro di storico è stato poi all’insegna della contraddizione e della polemica. Vogliamo riepilogare in cosa consiste la cosiddetta pista inglese sulla morte di Mussolini?

«L’ipotesi della “pista inglese” nell’assassinio di Mussolini e della sua amante Claretta Petacci fu da me formulata per la prima volta nel 1994 sul settimanale Noi e sul quotidiano La Notte e in seguito condivisa dall’illustre storico Renzo De Felice. Il movente che spinse gli uomini di Churchill a neutralizzare Mussolini e la sua amante? Il timore che i due, interrogati dai giornalisti americani, rivelassero i contatti esistiti fino all’ultimo tra Mussolini e Churchill e aventi lo scopo di spingere Hitler a cessare la resistenza in Occidente per volgersi unicamente contro l’Armata Rossa. Su questo tema specifico, elencai nel mio libro per la prima volta le moltissime testimonianze, per decenni in pratica ignorate, sui contatti segreti tra Mussolini e gli inglesi, tra cui quella, rivelatami e da me resa pubblica nel mio libro Vita col Duce, dall’attendente di Mussolini Pietro Carradori».

Un testimone interessato. Altre prove?

«La mia ricerca fu rafforzata dal cosciente e coraggioso sostegno fornitomi da Massimo Caprara, per vent’anni segretario di Togliatti fin dal 1944 e in seguito grande pentito del comunismo, che, in un memoriale scritto appositamente per il mio libro, rivelò come la «versione Audisio» (ossia l’uccisione di Mussolini e di Claretta Petacci nel pomeriggio del 28 aprile davanti al cancello di Villa Belmonte) fosse «un falso deliberato», ma soprattutto raccontò gli assolutamente inediti incontri dell’immediato dopoguerra tra Togliatti, allora massimo esponente occidentale del comunismo sovietico, e Churchill, che, dopo il discorso di Fulton (durante il quale aveva coniato il celebre termine «cortina di ferro calata sull’Europa»), era divenuto il nemico numero uno della Russia di Stalin. Incontri a dir poco inimmaginabili, che lasciano intuire una scelta segreta del capo comunista italiano a favore dell’Occidente ben prima di quella ufficiale e ormai «storica» di Enrico Berlinguer. Scelta che consentì a Churchill di tornare in possesso delle compromettenti carte custodite da Mussolini nella borsa che portava con sé al momento della sua cattura alle porte di Dongo».

Si potrebbe dire di lei quello che un giorno Dino Messina scrisse di Gianpaolo Pansa? «Giornalista che ha indagato sul lato oscuro della Resistenza e si è guadagnato l’epiteto di fascista. Fu invece uno scrittore coraggioso».

«Non tocca a me dirlo. Ma mi fa piacere ricordare Gianpaolo. Ne penso tutto il bene possibile e mi rammarico che la sua dipartita ci abbia privati, come italiani, di un giornalista di straordinarie capacità, sia come ricercatore storico, sia come narratore. Ho di lui ricordi indimenticabili».

Una sintesi per chiudere: il primo problema del nostro paese è la mancanza di una memoria storica condivisa? Ne accennava poco fa.

«Io resto convinto di sì. Come ha detto molto bene – e a più riprese – Luciano Violante, a differenza di altri importanti Paesi europei non abbiamo ancora valori nazionali comunemente condivisi. La Resistenza e la lotta di liberazione non appartengono ancora alla memoria collettiva dell’Italia repubblicana. E anche io mi domando come debba fare quest’Italia perché la lotta di liberazione dal nazifascismo diventi davvero un valore nazionale e generale, e perché si possa quindi uscire positivamente dalle divisioni. Il discorso di Violante alle Camere per me fu davvero importante. Ne cito un pezzo a memoria: «Mi chiedo se l’Italia di oggi – e quindi noi tutti – non debba cominciare a riflettere sui vinti di ieri; non perché avessero ragione, bensì perché occorre sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e delle libertà. Questo sforzo, a distanza di mezzo secolo, aiuterebbe a concepire la Liberazione come valore di tutti gli italiani». Ecco, la speranza è che il coraggioso, onesto, patriottico suggerimento di Violante non rimanga lettera morta».