Chi ha lavorato nei giornali sa bene (e chi non ci ha lavorato può fidarsi) che uno dei momenti di tensione maggiore è quando, di ritorno da un’intervista, il redattore viene invitato dal caporedattore o direttore del caso a raccontare come è andata. Fiumi di parole, solitamente interrotti da qualche annoiato «mmh» o, peggio, da «scusa un attimo» quando squilla il cellulare. Finché, solitamente accompagnata da un’alzata di sopracciglio, arriva la domanda: «Sì, vabbè, ma che titolo facciamo?»

Ecco. Il titolo.

L’incubo di chi scrive.

Si tratti di articoli, saggi, romanzi o, appunto, interviste, trovarne uno che sia originale, non banale, esplicativo, accattivante, “basta coi calembour” e magari anche intelligente è una piccola impresa.

A volte, però, capita di essere fortunati.

In questa intervista, l’intervistato ha tolto dai guai l’anziano intervistatore e di titoli gliene ha dati anche troppi.

Di conseguenza, nell’imbarazzo della scelta, la chiacchierata sarà intervallata da quelli che mi sono sembrati i più divertenti.

Sono un killer senza pistola

Maki Galimberti, milanese, 53 anni, è uno dei ritrattisti italiani più conosciuti.

Davanti al suo obiettivo hanno posato personaggi dello spettacolo, sportivi, politici così come sconosciuti.

E naturalmente, scrittori.

Proprio su questi ultimi ci siamo concentrati, con qualche piccola escursione appena fuori dai confini, ma giustificata.

«Lavoro sempre su incarico. Un giornale mi chiede di ritrarre tizio o caio nel tal posto alla tal ora e io eseguo. In pratica sono un killer armato di macchina fotografica: mi apposto e scatto. Qualche volta però può succedere che decida di fotografare qualcuno solo per il piacere di farlo. Mi è successo per esempio con Patrick McGrath. In gioventù avevo letto Follia e mi era piaciuto molto, sapevo che passava da Milano e ho chiesto di poterlo ritrarre. Mi affascinava quel suo aspetto da Lord inglese dell’Ottocento.

«Gli scrittori sono mediamente semplici da fotografare, perché non smettono mai di pensare e mantengono l’intensità dello sguardo, che di solito è quella che fa la differenza in un ritratto. Di solito scatta un gioco cannibalesco tra me e loro. Io cerco di ingannarli, mettendoli in posa, e loro stanno serenamente al gioco, forse riflettendo su come racconterebbero questa situazione su una loro pagina».

No, grazie, ho fumato abbastanza

È successo anche che dei ritratti di Maki siano stati per un po’ di tempo quelli ufficiali di autori di best seller americani.

Come John Grisham.

«L’avevo fotografato per la copertina di Vanity Fair. Lui ha questa bella faccia scolpita, che starebbe benissimo in uno dei suoi legal thriller. Avevo scelto come luogo un deposito dei tram di Milano, uno di quei luoghi perfetti per dare un’atmosfera senza essere riconoscibili. Lui è stato al gioco, paziente, calmo. Poi, all’improvviso ha fatto una domanda. Voleva sapere in quale percentuale i palazzi di Milano erano stati distrutti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Una domanda alla quale nessuno dei presenti ha saputo rispondere. Lui si è stretto nelle spalle e si è rimesso in posa. Quando dico che gli scrittori pensano ad altro intendo questo…»

Con Paul Auster è andata persino meglio: il ritratto di Galimberti è finito sulla copertina di Diario d’inverno (Einaudi). E dire che le premesse non erano ottime.

«Ho fotografato Paul Auster nella sua casa di Brooklyn, per Panorama. Ero a seguito della giornalista che lo doveva intervistare e per tutto il tempo dell’intervista lo vedevo fumare dei piccoli sigari, in controluce, con la finestra alle spalle. Un’immagine bellissima. Però non volevo scattare, per non interromperli. Ho aspettato che finissero. E quando è venuto il mio turno gli ho chiesto se poteva accendersi un altro sigaro. Ma lui mi ha risposto di no, che aveva già fumato abbastanza. Così mi sono dovuto inventare dell’altro. E come spesso accade, quella foto, quella finita in copertina, è stata l’ultima che ho scattato, praticamente sulla porta».

Come Cartier-Bresson (senza offesa)

A proposito di foto sulla porta.

«Dovevo fotografare per Sette Alberto Arbasino, nella sua casa di Roma. Mi presento all’appuntamento in questo bellissimo palazzo dalle parti di Piazza del Popolo e il portiere mi dice di salire all’ultimo piano. L’ascensore sembrava uscito da un vecchio film di Dario Argento e quando si ferma con un sobbalzo io mi rendo conto che il pianerottolo è coperto da centinaia o forse migliaia di libri accatastati, come se fossero tracimati dall’appartamento che non riusciva più a contenerli. Mi rendo conto che anche quella è una situazione da documentare e mentre lo sto facendo il portone a due ante con le iniziali AA in metallo si apre e compare lui, Arbasino, in vestaglia.

Io ho la macchina in mano e scatto.

Dopo gli ho fatto altre foto, ma continuo a ritenere che quella sia la migliore.

Una situazione che mi ha fatto ripensare a una storia legata a Henri Cartier-Bresson.

Doveva fotografare i coniugi Curie (Frédéric e Irène Joliot-Curie, anch’essa premio Nobel come la madre Marie, ndr), si presenta a casa loro e quando i due aprono lui li ritrae perfettamente simmetrici, le mani nella stessa posizione, lì sulla porta. La leggenda vuole che il maestro dopo aver scattato abbia detto: «Io sono a posto così» e se ne sia andato.

Forse è solo una leggenda, ma è bellissima.

E spero che Cartier-Bresson non abbia un sussulto nell’Aldilà sentendosi paragonato a me.»

No “stereotypes”, please

Prima deviazione dal tema scrittori con un grande regista.

«Ho incontrato Peter Greenaway a Villa d’Este, un posto magnifico: ogni angolo sembrava un set perfetto.

Sembrava, appunto.

Non avevo fatto i conti con chi mi trovavo davanti.

A ogni proposta lui scuoteva la testa e mi diceva: “No ‘stereotypes’ please”, facendo il segno delle virgolette con le dita.

Alla fine si è concesso.

Non simpatico, no. Ma con il tempo ho imparato che gli antipatici vengono meglio: chi si fa ritrarre cupo, imbronciato passa per persona profonda, chi ride dà l’impressione di essere leggero.

E comunque io non devo diventare amico di chi fotografo, devo solo uscire con un buon scatto.»

L’Isola di Pasqua, paradiso dei fotografi

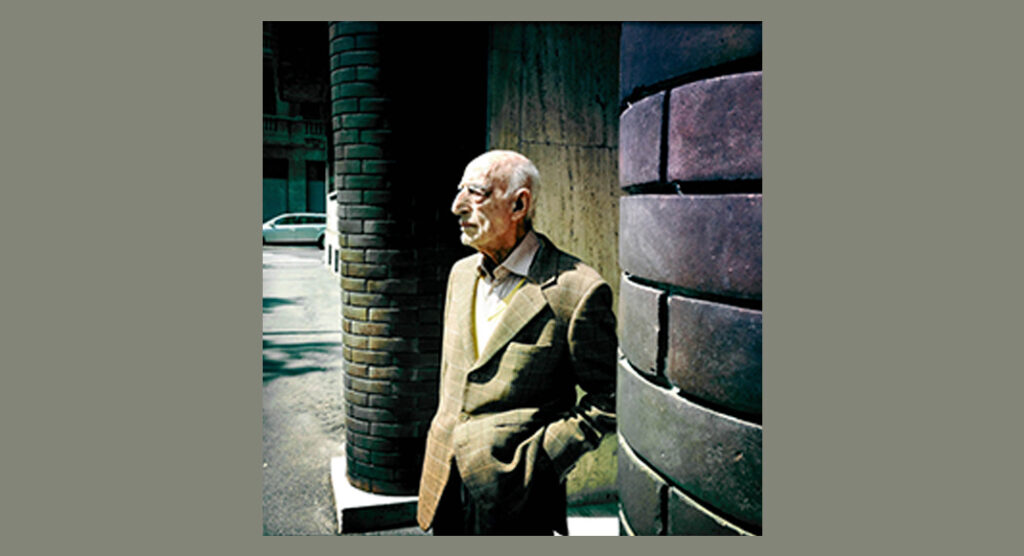

Altra digressione con un uomo che è stato un po’ tutto: critico d’arte, designer, filosofo, artista.

«Da tempo volevo fotografare Gillo Dorfles, ma non ne avevo mai avuto occasione. Sapevo che abitava nel mio quartiere, così di tanto in tanto giravo in bicicletta dalle parti di casa sua, nella speranza di incrociarlo.

Ma niente.

Finché un giorno, mentre stavo prendendo un caffè con un’amica in un bar di Corso Buenos Aires, me lo vedo entrare proprio nello stesso locale.

Non ci ho pensato un attimo: ho abbandonato la mia amica e l’ho seguito.

Unico problema: non avevo con me la macchina fotografica.

Di nuovo, come un killer, l’ho pedinato fin sotto casa e lì gli ho chiesto se potevo fargli una foto.

Più che chiederglielo, a dire il vero, l’ho urlato a tutta la piazza: aveva già superato i cent’anni ed era piuttosto sordo.

Aveva questo abito anni Settanta e la faccia era quella di una statua dell’Isola di Pasqua: insomma il paradiso di ogni fotografo.

Ironia della sorte, ho fotografato un personaggio così analogico con lo strumento digitale per eccellenza: il cellulare.»

Balli, occhiolini e foto tessera

Sarebbero troppe le foto di Maki Galimberti da raccontare.

Da Margherita Hack che gli strizza l’occhio e che si mette a pedalare per le vie di Triste (e lui, ciclista per vocazione, che fatica a starle dietro) a Inge Feltrinelli che balla con Günter Grass alla tradizionale festa di Villa Deati per il Salone del Libro di Torino.

Ma vale la pena raccontare l’incontro con Ryszard Kapuściński.

«La sua casa di Varsavia era esattamente come uno si immagina la casa di uno dei più grandi inviati di tutti i tempi: traboccava di libri, mappe, appunti, fogli, bloc notes, promemoria. Mentre la giornalista di Panorama lo intervistava, io mi guardavo in giro e abbandonato su una scrivania ho trovato il suo tesserino della PAP, l’agenzia di stampa polacca.

Gli ho chiesto ti tenerlo aperto davanti a sé.

Con la consapevolezza che non sarei mai riuscito a fargli un ritratto perfetto come quello della sua foto tessera».