Dovendo indicare qualcosa che rappresenti più di altre l’italicità non si farà fatica ad accordarci su un bel piatto di pasta ricoperta di sugo di pomodoro e spolverata di formaggio grattugiato. Sì, ma quale formaggio? Non il parmigiano reggiano, scrive un ostinato difensore dell’identitaria cucina tradizionale come Tullio Gregory. Non ne sarei altrettanto convinto, stando almeno ai testi quali l’Apicio moderno o quelli napoletani dei primi dell’800. Ippolito Cavalcanti in una delle varie ricette di maccheroni al sugo (di carne) ne indica anche la quantità: «once 12 di parmegiano grattugiato». Sicuramente non dovremmo usare olio di oliva, ma strutto, ché la dieta mediterranea non era ancora stata inventata. «Ogni cucina ha i suoi grassi: olio, lardo, strutto, burro (in alcuni casi midollo di bue): quindi in un sartù napoletano andrà usato lo strutto, per la cotoletta di vitello alla milanese il burro», aggiunge nel suo decalogo del gastronomo il filosofo Gregory. Messa così gran parte degli italiani tradisce continuamente la tradizione: ci solleva dal senso di colpa la constatazione che entrambe le parole derivano dal latino tràdere: consegnare, trasmettere a.

Anche se qualche volta un po’ di senso di colpa bisognerebbe provarlo. Si pensi a Matteo Salvini quando un paio di anni fa in un tweet accompagnava la foto di un piatto di pasta poco invitante con questa descrizione: «Due etti di bucatini Barilla, un po’ di ragù Star e un bicchiere di Barolo di Gianni Gagliardo. Alla faccia della pancia». Gli osservatori politici annotarono parchi di fantasia: «Per parlare alla pancia del paese». Di quale pancia si parli in una società in cui il corpo magro è segno di buona cittadinanza e la dieta assume un valore politico, lascio che se ne occupino i sociologi dell’alimentazione. C’è da chiedersi piuttosto quale paese, osservando che dai primi anni ‘90, dal panino e birra con cui si presentò Umberto Bossi o dal pan carré con sardine in scatola offerti a D’Alema e Buttiglione, nel patto che sancì la fine del governo Berlusconi primo, si è arrivati al sugo pronto del supermercato di Salvini. Pare insomma che la pancia del Paese mangi ancora male e trent’anni di “gastrocrazia” puntualmente fissati da Filippo Ceccarelli siano passati invano. Inutili le fettuccine alla Bassanini, la ricetta dei tortelloni di zucca dispensata da Nilde Iotti a Parlamento in o quella della pasta e fagioli alla molisana della Signora Ciampi che sin dagli anni ’90 hanno avviato l’esibizionismo gastronomico dei politici italiani, inaugurato da Gianfranco Funari a Mezzogiorno italiano che, stringendone una fetta tra le mani, invitava il candidato di turno all’assaggio della mortadella che «se squaglia in bocca». Era già “food porn”.

Intanto la pandemia racconta anche altro sulla pancia del paese. Innanzitutto che gli italiani non amano le penne lisce, lasciate sconsolatamente sole sugli scaffali dei supermercati nei primi mesi della chiusura. Generando l’indignazione degli ultra-tradizionalisti che hanno rivendicato prontamente la supremazia della pasta liscia su quella rigata. Si è andati anche oltre con le farine che, in carenza o in assenza di lievito, si sono trasformate in fettuccine o fusilli nelle mani di migliaia di italiani. Dimostrando che il cibo è più di una necessità e il pane innanzitutto, poi la pasta, disegnano i confini del quotidiano, del senso di comunità e di identità. Ecco allora frotte di “gastrofanatici” intenti nella ricerca di Senatore Cappelli o di qualche grano antico siciliano, Timilia o Perciasacchi non importa, purché italiano. Sinonimo di genuino. Già nel ventennio del secolo precedente, periodo cui sono dedicati alcuni formati di pasta come le tripoline e le abissine, divenute motivo di polemica, si era tentata, inutilmente, l’autarchia produttiva del frumento. Poco prima la cucina futurista di Marinetti azzarderà invece, di nuovo inutilmente, una lotta contro «l’alimento amidaceo», altrimenti detto pastasciutta, colpevole di «ingenerare fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo». Di altro avviso Alcide De Gasperi nel ’48 che dell’importazione di grano americano, inteso come materia prima e denaro, aveva fatto uno slogan elettorale: vantando buoni rapporti tra Dc e Stati Uniti, a differenza di quelli del Pci di Togliatti, prometteva di «riportare la pastasciutta sulla tavola degli italiani».

Il sigillo sulla pastasciutta a simbolo dell’Italia lo mette Cavour nel settembre del 1860, mentre Garibaldi entra a Napoli, scrivendo in una lettera al suo ambasciatore piemontese in Francia: «I maccheroni sono cotti e noi li mangeremo». Riecheggia la battuta di Nando Mericoni interpretato da Alberto Sordi in un Americano a Roma di Steno. Con una osservazione, già fatta anche se in altri termini: saranno i maccheroni a mangiare l’Italia. Ci vorranno 50 anni, l’apice nell’epoca giolittiana, grazie soprattutto a due fattori. Il primo è l’industrializzazione, più che la genuinità dei mulini. I nuovi macchinari che arrivano a Napoli spostano il baricentro della produzione dalla Sicilia abbassandone notevolmente i costi e incrementando la diffusione della pasta secca a lunga conservazione a danno di quella fresca e all’uovo. Storia non dissimile per il pomodoro, arrivato grazie ai conquistatori spagnoli dal Sudamerica, e accompagnato nella salsa (alla spagnola) dall’immancabile peperoncino. Una punta di piccante pure ci vuole. Senza l’invenzione del venditore di dolci Nicolas Appert, o se preferite di Lazzaro Spallanzani, ossia bollire i barattoli, non si sarebbe sviluppata la florida industria conserviera americana (nel 1812 James Mease crea la ricetta della salsa Ketchup), base della moderna industria alimentare. In Italia fu Francesco Cirio il primo a cogliere l’importanza di questa innovazione tecnologica. La scatola di conserva permetteva di uscire dal vincolo temporale della stagionalità e da quello del luogo geografico della produzione, passata o concentrato garantivano di preparare, ovunque e a basso costo, sugo di pomodoro con cui condire la pastasciutta. Il secondo fattore decisivo furono gli oltre 4 milioni di italiani emigrati tra la fine dell’800 e i primi venti del ‘900, riconosciuti e indicati con i soprannomi “spaghettì” in Francia e “macaroni” in America prima ancora dell’affermazione della pastasciutta a simbolo del paese. L’identità sono gli altri, e il loro sguardo, e poco importa se per buona parte di questi italiani la scoperta della pasta avverrà proprio oltreoceano, quando disporranno delle risorse economiche negate qui: le inchieste parlamentari dei primi del ‘900 raccolgono testimonianze che definiscono i maccheroni ancora un «pranzo da re». Tra il 1897 e il 1911 il valore delle esportazioni passò da 500.000 lire a 56 milioni e la produzione di pomodori italiani centuplicò.

Tanto è che negli Stati Uniti si svilupperà una propria cucina con ricette non sempre molto vicine a quelle cui siamo abituati. Le raccoglie nel 1955, introdotte dagli spaghetti di Jefferson e di Roosevelt, Giuseppe Prezzolini, scrittore e giornalista esiliato negli Stati Uniti con l’accusa di fascismo, in A history of spaghetti eating and cooking for Spaghetti Dinner. Il libro venne commissionato da Buitoni che nel 1940 aveva aperto a Times Square un ristorante dove, assoluta novità, una striscia di cuoio mobile portava gli spaghetti cotti e conditi ai consumatori, che entravano nella sala attraverso una barriera girevole. Lo stesso anno del primo ristorante dei fratelli McDonald. Burger King arriverà solo 14 anni dopo. A ben guardare alcune delle ricette americane come i “Macaroni and cheese” o la “Chicken pasta” sembra di tornare ad altre epoche ben più lontane: quelle dell’Italia rinascimentale, ad esempio, in cui i maccheroni erano un ingrediente spesso utilizzato per ricoprire altre preparazioni come i pasticci di carne e di cui si raccomandava la cottura per almeno due ore. A proposito, giunti qui, la nostra pasta dovrebbe essere cotta. Al dente. Espressione pressoché intraducibile. Alberto Capatti ha scritto che nel particolare rapporto intrattenuto tra cultura italiana e nordamericana nel campo dei farinacei nei primi del ‘900, si possono evidenziare le premesse di quella che chiamiamo globalizzazione. Presupposto, a sua volta, di quei fenomeni che oggi vanno sotto il nome di “italian sounding”, l’utilizzo di parole o colori che richiamano il belpaese per prodotti che italiani non sono, dal parmesan a improbabili vini denominati Siena o Capri prodotti in California. Ed è proprio il falso, la copia, a certificare il passaggio a simbolo planetario e spiegare i 3 miliardi di persone che quotidianamente mangiano la pasta. Ma prima di arrivarci, c’è ancora qualcosa da raccontare. Negli stessi anni in cui Prezzolini raccoglieva le ricette americane, anzi, precisamente nei primi mesi del 1957, a Charles De Jaeger, cineoperatore austriaco, venivano date 100 sterline e commissionato un servizio per Panorama, trasmissione della inglese BBC. Il servizio, della durata di 3 minuti, chiamato The Swiss Spaghetti Harvest, ritrae una gioiosa famiglia svizzera intenta nella raccolta degli spaghetti cresciuti sull’omonimo albero del proprio giardino di casa, mentre una voce narrante spiega che l’inverno caldo e la primavera precoce hanno garantito una enorme e magnifico raccolto nella pianura padana. Nella nebbia che avvolgeva il Canton Ticino, De Jaeger riuscì a trovare un albergo circondato da allori sempreverdi a Castagnola, sul lago di Lugano, comprò 10 chili di spaghetti – cotti, semicotti, infine tenuti in un panno umido affinché si potessero modellare – li stese e li riprese. Andò in onda il primo aprile. Ai telespettatori che telefonavano alla BBC chiedendo come potessero avere il loro albero di spaghetti gli operatori dicevano di introdurne una manciata in una lattina, piantarla in giardino e sperare. Ian Jacob, l’allora direttore generale della BBC, guardando il servizio fu colto dal dubbio e andò a verificare sull’Enciclopedia Britannica, che però non aveva nessun lemma sugli spaghetti. La pasta non era un cibo usuale nel Regno Unito dove era venduta in scatola pronta da mangiare, già cotta e condita con salsa di pomodoro. Un prodotto esotico come gli alieni di Orson Welles. Trattasi di burla insomma e non di bufala, come quella che narra dell’introduzione in Italia della pasta dalla Cina grazie a Marco Polo. Errore di traduzione e di tradizione: quella cinese camminerà parallela e senza incrociarsi con la nostra di matrice araba. Il 1957 è lo stesso anno in cui in Italia apre il primo supermercato, in ritardo rispetto agli altri paesi europei: l’Esselunga di Bernardo Caprotti, con l’apporto di capitali di Nelson Rockefeller. Stesso anno in cui la Rai, ad affermare la centralità assunta dal mezzo televisivo, produce il primo programma di inserzioni pubblicitarie: Carosello. Barilla commissionerà i primi sketch a Giorgio Albertazzi e Dario Fo.

Fellini, per Barilla, dirigerà uno spot negli anni ’80 forte della convinzione che «la vita è una combinazione di pasta e magia». Chissà se si riferiva a Luci della città del 1931, dove, come in un sogno, il vagabondo Chaplin si ritrova in un ristorante dell’alta società ad addentare spaghetti e stelle filanti. Dove non c’è la televisione arriva il cinema e, negli anni che avviarono il miracolo economico, porterà il piatto di pasta al centro della tavola. Agli spaghetti afferrati con le mani da Totò in Miseria e Nobiltà di Mario Mattoli (da una commedia di Scarpetta della fine dell’800) a quelli che provocano Nando Mericoni in un Americano a Roma di Steno, si possono aggiungere quelli scolati da Jack Lemmon su una racchetta da tennis ne L’appartamento di Billy Wilder o quelli che Alberto Sordi mangia ascoltando l’esito del referendum istituzionale in Una vita difficile di Dino Risi. La pasta sarà bottino consolatorio di una rapina andata male ne I Soliti Ignoti di Monicelli, occasione di amore tra due cagnolini nel film di animazione Lilli e il Vagabondo di Walt Disney, di nuovo tentazione per il maresciallo Aldo Fabrizi di Un militare e mezzo. Aldo Fabrizi che per un formato di pasta non prodotto più pianse e che alla pasta dedicò libri di ricette e poesie. Gli spaghetti diventeranno un genere, quello dei western girati in Italia, saranno motivo di dibattito generazionale e classista ne Le Vacanze intelligenti di Remo (Alberto Sordi) e Augusta (Anna Longhi), motore per ricostruire una vecchia amicizia tra Gassman, Manfredi e Satta Flores in C’eravamo tanti amati di Ettore Scola, ironico rimedio – «la pasta ti farà bene» – consigliato da Philippe Noiret a Michel Piccoli nel suicidio di massa de La grande abbuffata di Marco Ferreri.

La pasta si avvia a essere un cibo globale. Tra le tante pubblicazioni specializzate e ricettari che usciranno si segnala Il codice della pasta, scritto da Vincenzo Buonassisi nel 1973 e rieditato fino agli anni duemila. Otre mille ricette di pasta secca in cui trovano spazio non solo la continua rielaborazione di piatti regionali come la carbonara, in versione uova e bacon o con aggiunta di panna e peperoncino nelle indicazioni di Ugo Tognazzi, ma dove la pasta viene ripensata in chiave esotica e delocalizzata con ricette come gli africani «maccheroncini al ragù di cammello (o di antilope)» o condita con yogurt, alghe, wurstel o caviale. Siamo agli anni ’80, quelli della rottura adoperata da Gualtiero Marchesi che scuce il raviolo per proporlo aperto, gli anni dei paninari, della tripartizione casa/ristorante/fast food impiegata da Tondelli in Dinner party, gli anni della nascita de il Gambero Rosso e di Slow food, focalizzati nella difesa e valorizzazione di quel che si definisce il “made in Italy”. La cui identità, infine, è materia adatta a questi tempi fluidi, basta maneggiare i miti, quelli dell’origine e della purezza, e sapere che le radici possono affondare molto lontano. Perché, come spesso succede, a tavola ci si accomoda tradizionalisti per scoprirsi cosmopoliti.

Bibliografia: L’eros gastronomico, Tullio Gregory (a cura di Gianni Moriani), Laterza 2021; Il mito delle origini, Massimo Montanari, Laterza 2019; Il paese dei maccheroni, Alberto De Bernardi, Donzelli 2019; Al dente, Fabio Parasecoli, Leg 2015; Storia della cucina italiana, Alberto Capatti, Guido Tommasi 2014; La pasta, Silvano Serventi, Françoise Sabban, Laterza 2000; Lo stomaco della Repubblica, Filippo Ceccarelli, Longanesi 2000

Silvana Mangano e Alberto Sordi alle prese con gli spaghetti. Foto Archivio Collezione Garzia

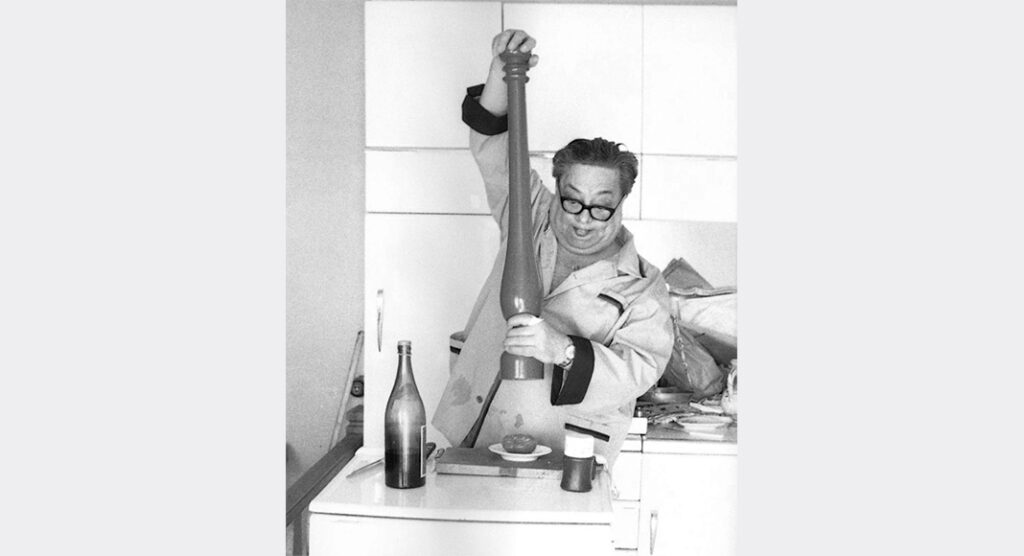

Aldo Fabrizi condisce un pomodoro. Foto di Marco Garzia

Federico Fellini a tavola. Foto Archivio Collezione Garzia