Nell’anno in cui Emanuele Trevi vince il premio Strega con un’intensa testimonianza di amicizia per Pia Pera e Rocco Carbone, mentre di Gershom Sholem riappare Storia di un’amicizia (in cui racconta la fratellanza culturale e umana con Walter Benjamin), esce un breve testo che non sembra aver raccolto l’interesse che meriterebbe. È Siamo ancora qui. La mia amicizia con Philip Roth (Nutrimenti) una raccolta di ricordi articolati in otto capitoli a opera del narratore e saggista statunitense Benjamin Taylor: al centro l’amicizia lunga e profonda con uno dei massimi scrittori fra seconda metà del ‘900 e primi del 2000.

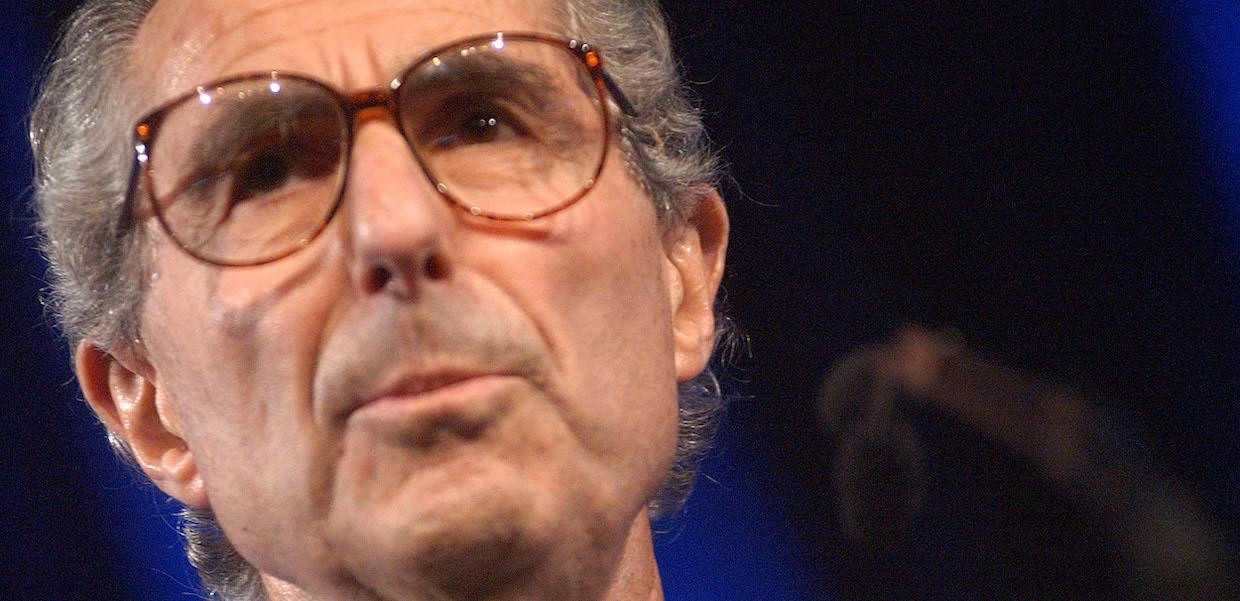

A chi ha familiarità con la scrittura e il personaggio di Philip Roth vengono in mente alcune caratteristiche peculiari: aver scritto una trentina di romanzi e raccolte di racconti che segnano nel profondo la letteratura statunitense e occidentale tra XX e XXI secolo; non aver vinto il Nobel, malgrado l’essersi spesso trovato in pole position; il misurarsi con la questione definibile come “scrivere il grande romanzo americano”.

Taylor nota che morire ultraottantenni è come saldare un debito; a maggior ragione dopo aver vissuto in mezzo alle polemiche, al di là del talento supremo che nessun critico ha mai osato negargli.

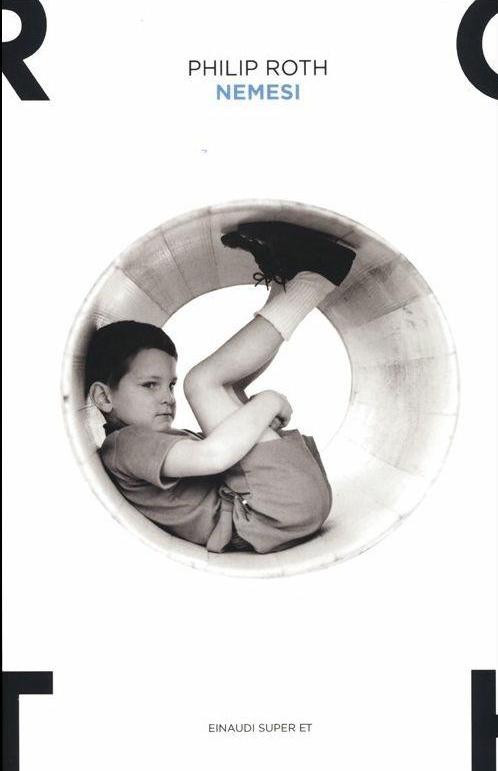

Ancora nel 2012 l’annuncio del ritiro dalla professione letteraria, due anni dopo Nemesi, breve congedo da pubblico e critica. Inconsapevolmente scrivendo una storia tremendamente attuale otto anni più tardi: sulla carta l’epidemia di poliomielite negli Stati Uniti del 1944, nella realtà la pandemia di Covid nel mondo intero dal 2020.

È l’insieme dei 34 volumi che ha lasciato a dover essere ricordato, analizzato, letto, amato.

Scrive Taylor: “Credo che abbia provato una soddisfazione che sfidava la morte nel vedere ciò che era riuscito a fare, uno scaffale intero occupato da un’opera che accresceva l’anima della nazione, costruita per sopravvivere a qualsiasi sorte o cambiamento imprevedibile che attendono noi o i nostri discendenti”.

Non è un caso se l’argomento principe – a parte baseball e cibo, politica e donne – delle chiacchierate fra Roth e Taylor fosse la storia degli Stati Uniti d’America. Il ciclo dei romanzi più apprezzati da critica e pubblico appare fra gli anni ’80 e primi 2000: i personaggi primari, quasi che il termine usuale di principali non bastasse, sono uomini forti, tutti d’un pezzo. Dal Coleman Silk di La macchia umana a Levov lo Svedese in Pastorale americana a Ira Ringold di Ho sposato un comunista. Fino a quella che forse è la figura letteraria più intensa della letteratura statunitense dell’ultimo mezzo secolo, non del solo Roth: il Mickey del Il teatro di Sabbath. Che sarebbe in ogni caso un grande attore della vita se non lo fosse anche nel romanzo.

Il tema del penultimo Roth, nota Taylor, è l’insieme delle crudeltà imprevedibili sparse nel mondo e l’illusione di essere sempre al sicuro da esse.

Per affrontare un simile compito occorrono personaggi all’altezza. E quelli dipinti con mano sicura dallo scrittore di Newark (Stato di New York) lo sono certamente.

L’epica dei caratteri forti segna non pochi degli scrittori made in USA sin dai tempi di Hemingway. Ad ogni artista corrisponde un’immagine altrettanto forte: la corazza esistenziale fa da contraltare al mito letterario. Hemingway è il cacciatore bevitore intrepido, Salinger rappresenta l’auto-recluso ostile al mondo intero (non diversamente da Pynchon). Quanto a Roth, si tratta del bravo ragazzo di famiglia ebraico-europea che vuol vivere al ritmo di pulsioni e idee coltivate con scandalosa sincerità.

Il ragazzo tendenzialmente anarchico fa capolino sin dal racconto che scandalizza l’ortodossia religiosa ebraica. Il difensore della fede appare sul più prestigioso periodico nordamericano, The New Yorker; giusto quello sul quale negli anni Quaranta Jerome Salinger avrebbe dato due litri di sangue per pubblicare i primi già maturi racconti.

Roth divora le medie e il liceo, saltando classi e ritrovandosi matricola universitaria a soli sedici anni. Legge alla Leopardi, “in modo matto e disperatissimo”, sin da adolescente; una pratica che non abbandonerà fino a poco prima di spegnersi.

Quando si ritira dalla letteratura attiva dichiara che ne profitterà per tornare su alcuni capolavori della letteratura mondiale e approfondire biografie storiche.

Nei primi libri si misura già con giganti come Flaubert e James; parla esplicitamente di “influenze”.

Scopre almeno due aspetti centrali, non della scrittura in genere, ma della sua scrittura: anzitutto il mettersi lui stesso a scrivere dopo aver letto molti autori. La passione, che lo divorerà a sua volta, appare intorno ai vent’anni, nella fase di passaggio dal bachelor alla specializzazione, con il master a Chicago.

La seconda scoperta riguarda le tinte del proprio essere giovane scrittore: non gli si addicono i toni cupi bensì quelli caustici. Che si rendono visibili assai presto per poi esplodere nel successo mondiale del Portnoy’s Complaint.

Passiamo oltre la trita questione del mancato Premio Nobel – che in effetti negli ultimi anni attende con trepidazione a inizio autunno. Nel caso di Philip Roth si può ben parafrasare l’Eliot di Waste Land: “Ottobre è il più crudele dei mesi”.

È possibile parlare di un fil rouge che traversa la sua opera lunga oltre trenta volumi e più di mezzo secolo di scrittura? Secondo Taylor sicuramente si.

Una citazione può concludere più che degnamente questo articolo:

“Insieme alla caparbietà dell’uomo di farsi strada attraverso indipendenza, sesso, amore, odio, dubbio, creatività, comprensione, smarrimento, senso di colpa, vergogna, paura, dolore, accanto a questa ben nota resistenza mentale c’è la tenera spensieratezza rothiana, la momentanea via di fuga da ogni complessità, il ritorno a quando era solamente il figlio di Bess e Hermann, e non ancora di Franz Kafka e Fedor Dostoevskij e Louis-Ferdinand Céline“.