Il 9 maggio del 1997 la ventiduenne Marta Russo viene ammazzata da un colpo di pistola mentre passeggia assieme a un’amica all’interno della Sapienza di Roma. Chi ha sparato, e da dove? Mistero.

Nelle indagini sono coinvolte anche la Digos e l’Antiterrorismo perché nessuna pista è esclusa. Nei giorni successivi, però, non emerge alcun possibile movente, non si trovano né i bossoli né l’arma del delitto ed è impossibile stabilire il punto da cui è partito lo sparo. Figuriamoci trovare il colpevole.

E invece le indagini svoltano improvvisamente, vengono torchiate diverse persone e, dopo il più classico dei processi-spettacolo all’italiana, nel 1999 viene condannato per omicidio colposo aggravato l’assistente di Filosofia del Diritto Giovanni Scattone, mentre il suo collega Salvatore Ferraro viene condannato per favoreggiamento personale.

Hanno ucciso per gioco sparando dall’Aula 6 del loro dipartimento per dimostrare che il delitto perfetto esiste, questa è la motivazione della sentenza. Un delirio di onnipotenza fomentato dai testi di Nietzsche e Heidegger, un superomismo alla vaccinara degno di una Cinecittà minore più che di Hollywood. Nel 2001 l’Appello conferma le condanne e, nel 2003, la Cassazione le rende definitive, stabilendo dunque la verità giuridica.

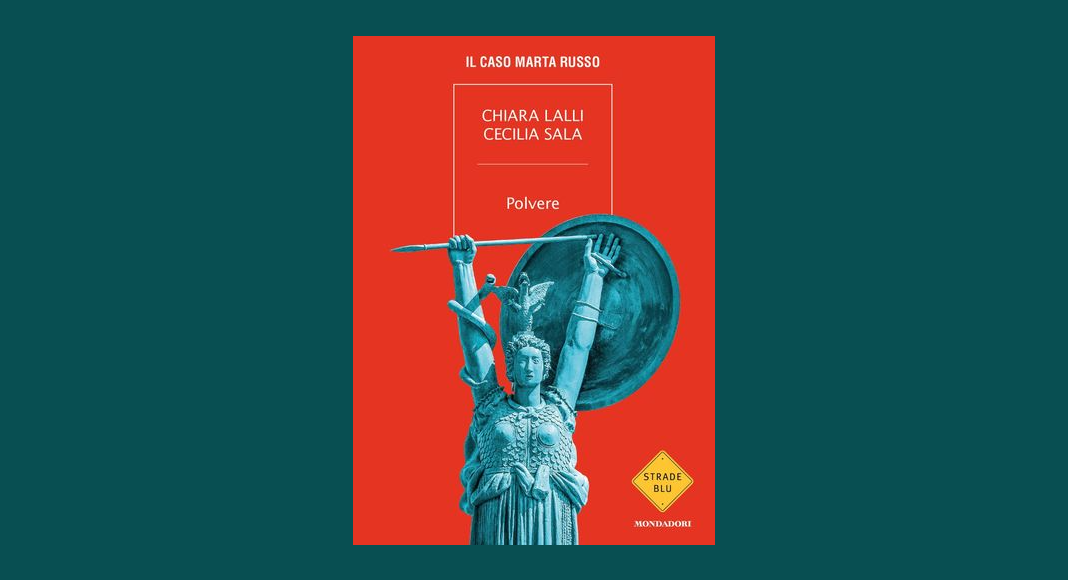

Quanto alla verità storica, la faccenda è molto più complicata, come emerge da Polvere. Il caso Marta Russo (Mondadori) di Chiara Lalli e Cecilia Sala.

Liberamente ispirato all’omonimo podcast già pubblicato sulle piattaforme on-line dalle due autrici, il libro ripercorre la vicenda processuale senza perdere un briciolo del ritmo incalzante della serie audio e, anzi, sconvolgendo il lettore ancora più che l’ascoltatore. Forse perché a vederle scritte nero su bianco certe cose fanno un po’ più impressione, un po’ più male.

Prima di tutto – cioè alla fine di tutto – fa male una sentenza pilatesca come poche altre a memoria d’uomo: riconosciuti colpevoli su basi a dire poco controverse, Scattone e Ferraro prendono la miseria di cinque anni e quattro mesi e quattro anni e due mesi mentre Marta Russo ne avrà 22 per sempre.

Ma in questa storia arci-italiana (potevano rimanerne fuori i servizi segreti? Certo che no) fa impressione tutto, così tanto che è difficile fare classifiche tra che cosa più e che cosa meno.

Per esempio, fa impressione la sciatteria degli inquirenti che non sigillano la scena del delitto e poi pretendono di aver trovato indizi chiave diversi giorni dopo; gli stessi inquirenti che sbagliano a leggere dei tabulati telefonici e, una volta trovato l’errore, vanno avanti come niente fosse, incuranti di una ricostruzione temporale che non sta più in piedi. Fa poi impressione rendersi conto, dai verbali e dalle intercettazioni riportate nel libro, che il processo e la condanna ruotano attorno a una teste chiave, la segretaria Gabriella Alletto, che cambia versione mille volte, passando dal non ricordare nulla al ricordare tutto e poi il contrario di tutto, terminando la propria acrobazia testimoniale con il dito puntato proprio nella direzione auspicata dall’accusa. Alletto, per capirci, passa da «Io te lo giuro sui miei ragazzini, io non c’ero» all’aver visto Ferraro «portarsi la mano sulla fronte in segno di “disperazione” mentre Scattone ha appena rilasciato la tenda […] Nella mano destra impugna una pistola di colore nero, simile a quelle usate dalla polizia».

Ma di teste chiave che riacquista la memoria in maniera estremamente funzionale alla tesi accusatoria ce n’è anche un’altra, l’assistente Maria Chiara Lipari, una che per far riemergere i ricordi subliminali si dà alla psicanalisi e allo yoga e prende in considerazione anche l’ipnosi. Polvere ne ricostruisce parte della catarsi mnemonico-esistenziale anche tramite la trascrizione di intercettazioni telefoniche come questa:

«Cioè non so chi cacchio mi ha aiutato, se veramente una mano dal cielo, lo yoga, che ne so, la concentrazione, non ti so proprio dire […] cose che uno può ricostruire a posteriori […] ho ricostruito a posteriori […] ho tirato fuori una certa… una certa esasperata percettività».

Non siamo al livello della seduta spiritica con cui Romano Prodi ottenne dall’Aldilà informazioni importanti sul caso Moro, ma non tutti possono avere certi agganci.

A fare impressione e paura ci sono anche i metodi discutibili dei pubblici ministeri Ormanni e Lasperanza che – trascrizioni alla mano, Polvere non deduce niente – minacciano apertamente la Alletto (ma non solo lei) di sbatterla in galera per 24 anni per omicidio se la poveretta non dovesse ritrovare la memoria, meglio ancora una memoria utile alla tesi dell’accusa.

E poi, e poi, c’è la polvere. Quella che dà il titolo al libro e soprattutto indirizza gli inquirenti verso l’Aula 6 di Filosofia del Diritto. Era davvero polvere da sparo oppure era il comunissimo residuo dei freni di una macchina o di una fotocopiatrice? La letteratura scientifica odierna, ci raccontano Lalli e Sala, smentisce la perizia presa per buona dai giudici. Lo sanno all’FBI e a Scotland Yard, ma pare non saperlo Nicolò D’Angelo l’ex capo della Squadra mobile impegnato nelle indagini che, intervistato dalle autrici, liquida le nuove scoperte della scienza come «fesserie».

La lettura di Polvere è una immersione rapida in un incubo giuridico degno di Kafka e molto meno di un Paese civile. Un mondo surreale e terrificante nel quale l’assenza di movente diventa essa stessa il movente per una giustizia che pare voler procedere a tutti i costi lungo un percorso di minor resistenza creato ad arte. Verso una sentenza che si autoavvera senza nemmeno lo sforzo di fabbricare prove ma accontentandosi di raffazzonare gli indizi.

Ma Polvere non è solo cronaca giudiziaria perché il caso Marta Russo non è solo un omicidio. È il punto di fuga nel quale precipitano molti dei mali sempiterni e inemendabili del nostro Paese: lo stato desolante della giustizia, ma anche il malcostume delle baronie universitarie con le loro logiche di omertà e baratto; le assunzioni farlocche nel pubblico e i ricatti che ne derivano; il vizio di stampa e tivù di celebrare i processi in piazza, l’incontinenza verbale e digitale dei soliti tromboni e la morbosità di un’opinione pubblica mai sazia di mostri e sempre alla ricerca di un colpevole più che del colpevole.

Un quadro tragico e farsesco assieme che oltre a indignare dovrebbe, forse, anche interrogarci: che cosa facciamo noi mentre l’Italia continua a essere quella di Marta Russo?