Non bisogna credere che Italia Brasile sia riconducibile solo all’impresa di Spagna ’82: prima del risveglio di Paolo Rossi, della disperazione di Socrates, del gol di Falcao e della parata sulla linea di Zoff, c’è una storia tra due nazioni che viaggiano sull’Oceano Atlantico. Se dal 1946 l’architetto italiano Lina Bo Bardi si trasferisce in Brasile per assumere la direzione del Museu de Arte de São Paulo e progettare la Casa de Vidro nel quartiere di Morumbi, nello stesso periodo Giuseppe Ungaretti di ritorno da San Paolo traduce alcuni poeti della «patria umana» tra cui Vinicius de Moraes. Sarà Gianni Minà negli anni settanta a portare sulle frequenze Rai i primi documentari sulla musica brasiliana, America Latina Pop e Folk e Que viva musica: il samba, la bossa nova e il choro smentiscono la supremazia mondiale della canzone nordamericana. È un rapporto osmotico, di mutua curiosità: se il Brasile cerca una traccia di apertura per la conoscenza dei canoni europei, rompendo la tradizione di asservimento coloniale, l’Italia è affascinata dal carattere tribale, dal legame con l’oralità e l’antico della lingua. Un legame che l’Italia ha già perso con la propria tradizione popolare, una scissione cominciata durante il fascismo e portata a termine durante la dispersione consumistica del boom. Tutto quello che era stato imposto diventa apprendimento e tutto quello che era esotico diventa ricerca di qualcosa di «novo» che si è perso. E se questo scambio migra dai modelli architettonici alle strofe delle canzoni, non può che rimbalzare nelle immagini degli schermi cinematografici tra le due nazioni.

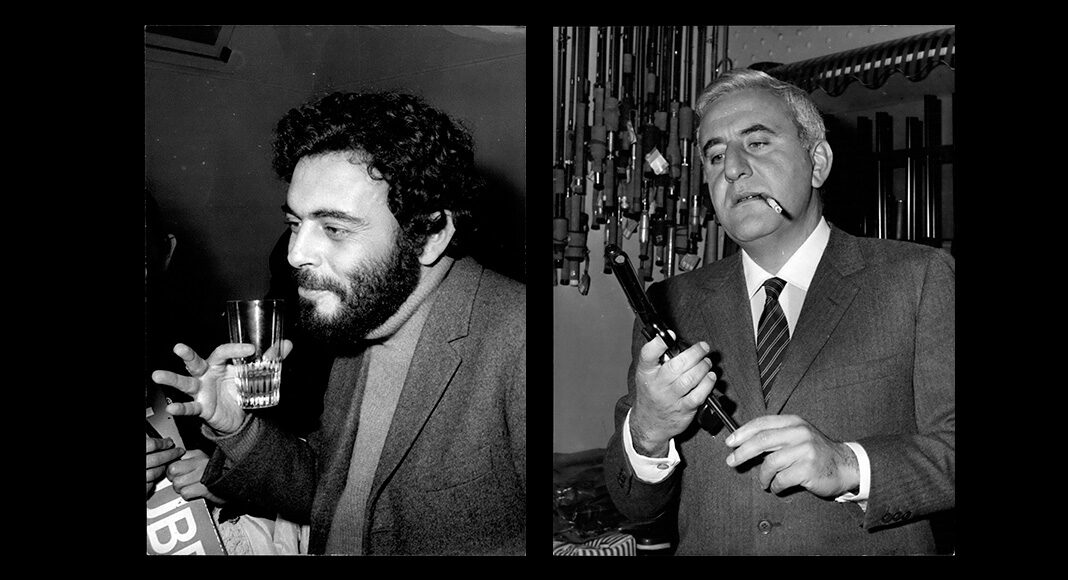

Sono traversate atlantiche le vite dei registi Glauber Rocha e Adolfo Celi e ciascuna ha un’andata e un ritorno. Anche se in parte contrapposti e distanti per ricerca, linguaggi e generazione, i loro percorsi segnano un punto di tangenza nell’irregolarità delle scelte, nella fuga in un paese straniero per far sopravvivere la propria idea di arte, nel restare marcati dall’eccezionalità del loro passaggio. Seguendo l’equazione che stabilisce le dinamiche tra i due stati, nel secondo dopoguerra Adolfo Celi con una nuova formazione attoriale, già lontana dai manierismi e dalla retorica dell’epoca fascista, porterà in Brasile la cultura classica europea, introdurrà canoni di sperimentazione e percorsi per professionalizzare l’arte drammatica, prima con il Teatro Brasileiro de Comédia e poi con le regie della produzione cinematografica Vera Cruz; all’inizio degli anni settanta sarà Glauber Rocha a fuggire dalla dittatura, dal regime dei Gorillas, per arrivare in Italia con un cinema diverso: Rocha è il teorico di un movimento che realizza film con «una camera in mano e un’idea in testa», un collettivo eterogeneo per visioni e voci, riflettendo le moltitudini del continente Brasile. Un cinema che mischia mito e denuncia sociale, scenari rurali e città in trasformazione, cultura popolare, politica e documentario. È l’arrivo in Italia del Cinema Novo. Due vite, due idee di cinema, due viaggi in terra straniera fotografati in due documentari: Glauber, Claro (2020) di César Meneghetti e Adolfo Celi, un uomo per due culture (2006) di Leonardo Celi.

«L’ultima immagine dell’Occidente» ripete come un rosario Glauber Rocha ai piedi della statua equestre di Marco Aurelio. È l’impero romano, da cui discende il dominio statunitense, a schiacciare il terzo mondo con gli zoccoli del «cavallo mostruoso» di Augusto. A differenza di Adolfo Celi che trasporta la parola teatrale nel continente sudamericano, Glauber Rocha concentra l’attenzione sulla potenza dell’immagine: attraverso la catalogazione seriale di cartoline postali della città, il regista brasiliano svela la propaganda culturale, la supremazia dell’occidente sulle periferie del mondo, la decadenza di un universo privilegiato che argina le richieste di rinnovamento per la nuova società che si sta costruendo. Con Claro (1975), Rocha sa di presagire il declino dell’arte filmica, anche nel panorama italiano: un cinema al servizio della mercificazione, con monumenti e storia ridotti a scenografie, plastici senza vita da vendere grazie a tour operator e assessorati al turismo. Così César Meneghetti comincia a ripercorrere nel documentario Glauber, claro la Roma filmata da Rocha nel 1975. Un itinerario per rincontrare luoghi e persone che parteciparono all’esperienza di Cinema Novo in Italia, eliminando il proposito di guardare con nostalgia al passato, ma recuperando un tempo all’apparenza remoto che può ancora insegnare al contemporaneo, magari anticipandolo. Meneghetti oltrepassa le epoche facendo coincidere le riprese degli stessi spazi, ricercando il punto di vista di Rocha con quello che restituisce il presente, una sommatoria tra ciò che è stato e ciò che resta, non senza qualche ingenuità, come la sequenza delle manifestazioni del Partito Comunista degli anni settanta che lasciano il posto ai cortei dei Fridays For Future.

Dopo la diaspora dei registi, dettata dalla dittatura militare e dalla censura, Rocha intuisce che per far sopravvivere il Brasile e il suo cinema, occorre «espandere il Brasile in tutto il mondo. Da Roma». La capitale dei cineclub e delle segreterie di partito, dei movimenti d’avanguardia e delle manifestazioni a Piazza San Giovanni, la città che sta per assistere all’omicidio di Pasolini e si prepara alla sperimentazione amministrativa di Argan e Nicolini. Questo fermento politico e culturale si fonde con il metodo collettivo del Cinema Novo: un continuo scambio di esperienze e incontri, un terminal di aeroporto con arrivi e partenze da tutto il pianeta di attori, registi, produttori, la determinazione non più utopistica di filmare la realtà che cambia e di cambiare la realtà filmando, perché è riassumendo la pluralità di voci, discussioni e contraddizioni, che nessuno si sentirà più escluso. Da questa combinazione di elementi e ambizioni Rocha comincia la lavorazione di Claro. Un film che è «un ritratto di Roma ed è un peccato che non sia conosciuto come meriterebbe – ricorda il produttore Italo Moscati – , è la storia della contestazione che non facevano i registi italiani che erano più timidi, più ideologici, al contrario Glauber aveva una grande forza». Potenza che Meneghetti sa restituire tra sequenze di repertorio e testimonianze: non c’è solo la fisicità ricercata nelle inquadrature e nel metodo di girare, sempre sul corpo dell’attore, quasi che la videocamera possa inghiottirlo con una sola ripresa, ma la forza di Rocha è nella coerenza tra pensiero e rappresentazione, nell’abilità di coniugare improvvisazioni con la lettura di Joyce, nella ricerca instancabile di fotografare il contemporaneo, tra finzione e documento storico, underground brasiliano e cinema europeo. Una forza che trova il sostegno di Bernardo Bertolucci e la partecipazione di Carmelo Bene, ma che verrà completamente fraintesa dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. È un’invettiva giambica degna di Archiloco di Paro l’intervista di Rocha ai microfoni della Rai: mentre la critica diserta la visione della sua ultima opera, A Idade da Terra (1980), nella Sala Grande del Lido, la giuria premia con il Leone d’oro Louis Malle e John Cassavetes. La vittoria del cinema commerciale camuffato da avanguardia. Ed è proprio in questo frammento finale che Meneghetti riconsegna l’eccezionalità di Glauber Rocha: l’impossibilità del silenzio di fronte al sopruso, la forza primitiva dopo secoli di umiliazioni che diventa denuncia, l’analisi puntuale che senza tregua cerca sempre di restituire dignità al mondo.

E intorno all’ eccezionalità di Rocha, non si può che includere Adolfo Celi. Il Sassaroli di Amici miei, il cattivo di Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono), a volte Re Boemondo di Brancaleone alle crociate. Tre film che valgono come titoli nobiliari per ricordarne immediatamente il profilo e il talento, eppure, se in Italia semplicemente lo si presenta con nome e cognome, Adolfo Celi lascia al massimo un’espressione di turbamento per l’impreparazione, il più delle volte un totale disinteresse a continuare la discussione. Cosa completamente opposta accade in Brasile, sua patria d’elezione per quindici anni, dove l’attore italiano è ancora oggi considerato uno dei registi più importanti del paese, non solo per lo sviluppo che favorì in campo teatrale e cinematografico, ma anche per la prima sperimentazione televisiva, promuovendo programmi con recitativi preparati ogni settimana. Se solo le classi più abbienti possono accedere agli spettacoli teatrali, grazie al piccolo schermo, il teatro entra di diritto in ogni casa del Brasile, il tutto completamente dal vivo, senza nessuna registrazione. Adolfo Celi, un uomo per due culture è il documentario che Leonardo Celi realizza andando alla scoperta della carriera del padre. Una lunga serie di ricordi e gratitudine, soprattutto nella parte riservata al suo lavoro in Brasile, anni dedicati alla formazione degli attori prima del semplice allestimento, all’educazione per la ricerca dei testi e alla loro interpretazione, alla cura della messinscena, da A porte chiuse di Sartre, passando per Sei personaggi in cerca d’autore, fino all’ambizioso progetto realizzato con il Teatro Brasileiro de Comédia: un doppio allestimento nello stesso giorno di Antigone, prima dall’originario di Sofocle e subito dopo nella versione di Jean Anouilh, con gli stessi attori. E se il teatro è il solo primo lasciapassare per San Paolo, la sua impresa continua con la produzione cinematografica della Vera Cruz: in soli due anni, Celi firma la regia di due film che apriranno un nuovo corso per il cinema brasiliano. Se in Caiçara (1950) il soggetto drammatico richiama lo stile di Rossellini e del neorealismo italiano, con Tico-Tico no Fubá (1952) Celi realizza la prima grande produzione con canoni americani ed europei, mostrando, tra sessioni d’orchestra e passi a due, la musica brasiliana che comincia negli anni cinquanta ad essere conosciuta in tutto il mondo. Sono opere che si contraddistinguono per un montaggio che anticipa i tempi – grazie a Oswald Hafenrichter, candidato al premio Oscar come miglior montaggio per Il terzo uomo di Carol Reed – e una regia che sa lavorare nel dettaglio, mettendo in risalto la leggerezza o la drammaticità dell’azione. È in questi stessi anni che il gruppo italiano della Vera Cruz aumenta: Celi chiama a collaborare con sé lo scrittore Ruggero Jacobbi, i registi Fabio Carpi e Luciano Salce. Nonostante la crescita della produzione e la sua conferma come prima compagnia cinematografica della nazione, non passerà molto tempo prima che la Vera Cruz si scontri proprio con il collettivo di Glauber Rocha: «Ci fu una cesura – spiega il regista Eryk Rocha, figlio di Glauber, al Manifesto – una rottura con il modo di produzione di Vera Cruz perché il Cinema Novo fece uscire le cineprese dagli studi e le portò in strada, quindi fu realmente un nuovo cinema ispirato al neorealismo, alla nouvelle vague, al cinema russo, però ispirato anche alla cultura brasiliana, alla nostra letteratura, all’antropologia brasiliana.» Una critica a cui Adolfo Celi risponderà, una volta tornato in Italia, con il suo ultimo film da regista, L’alibi (1969), co-diretto con Vittorio Gassman e Luciano Lucignani. In una scena che vede coinvolti registi e giovani intellettuali del Cinema Novo a discutere con fervore di riforma agraria e bizantinismi del cinema europeo, rapporto con il potere e sottosviluppo, Adolfo Celi risponde «Chi diavolo credono di essere? Pensano di scoprire cose nuove, tutto questo è stato detto e ridetto anche dai nostri nonni». – E poi rivolgendosi al gruppo –: «Scusate, qui c’è un equivoco di base. I problemi sono molti, lo sappiamo, ma non è questa la maniera di affrontarli. Siete sempre tutti d’accordo! Questo è il guaio!» Se il limite ideologico di Glauber Rocha è non andare oltre l’immagine imperiale di Marco Aurelio per scoprirne il filosofo, così come tutta la cultura classica non può essere letta esclusivamente in funzione di asservimento, Adolfo Celi non intuisce che le forze che porteranno al sessantotto nel mondo non sono solo necessarie per far emergere il sottosviluppo, la povertà e i soprusi del capitalismo, ma che dietro il fronte del Cinema Novo in Brasile non si nasconde un’uniformità di pensiero, ma una varietà di stili e idee, tematiche e soluzioni.

Così come Celi decide di rientrare in Italia, grazie al successo internazionale di Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) (1965), quando la dittatura in Brasile attenua la sua repressione, dopo cinque anni di esilio, anche Glauber Rocha torna in patria nel 1976. Mentre Celi sperimenterà nell’Italia del boom economico quello che il poeta uruguaiano Mario Benedetti chiama desexilio, l’estraniamento di chi dopo anni di allontanamento trova un paese diverso da quello che ha lasciato, sentendosi nuovamente straniero ed estraneo, Glauber Rocha subirà l’incomprensione del mondo cinematografico, un desexilio in pellicola, per il suo ultimo film A idade da Terra (1980), un’opera che rivisita la cristianità attraverso le fasi della cultura e della storia brasiliana a cui seguiranno stroncature e forti contestazioni della critica proprio alla Mostra di Venezia. Rocha e Celi sono due esistenze fuori dall’ordinarietà dei binari prestabiliti, due tipi di cinema incompresi nel loro tempo e spazio, due irrequietezze condannate a cercare una patria attraversando continuamente l’Oceano, da un capo all’altro.