Dopo molto tempo di noncuranza, qualche anno fa si è assistito in ambiente italofono alla riscoperta della straordinaria figura di Flannery O’Connor, una delle più significative scrittrici americane del Novecento. L’impatto con la sua opera – e il suo personaggio – non è stato dei più semplici, avvolto da un certo pregiudizio e quasi da una insofferenza da parte di alcuni settori della critica. È sufficiente leggere a questo riguardo la prefazione di Fernanda Pivano al suo romanzo La saggezza nel sangue (Garzanti, Milano) per rendersi conto della problematicità dell’approccio all’opera di questa autrice. Il problema non riguarda soltanto la cultura italiana, ma nasce già in seno a quella statunitense ed è motivata dalla fede religiosa di Flannery O’Connor.

Questo aspetto non è secondario nell’opera della scrittrice. Al contrario, ne costituisce il cuore profondo. Di famiglia irlandese installata nel sud degli Stati Uniti – era nata in Georgia nel 1925 – faceva parte della minoranza cattolica, in una società in cui esistevano soltanto due blocchi distinti: quello degli afroamericani segregati e quello dei bianchi protestanti. Per lei, la scrittura doveva servire a raccontare la realtà nella sua completezza, non limitandosi cioè a osservare le vicende dei personaggi, ma cercando di mostrare come all’interno della vita di ciascuno fosse presente in modo costante l’azione di Dio. Davanti alle domande provocatorie di alcuni critici che le chiedevano come potesse definirsi “artista” essendo anche “cattolica”, Flannery O’Connor rispondeva che poteva esserlo proprio in quanto cattolica, ossia una persona dotata della fede necessaria per vedere la complessità del mondo che non è fatto soltanto dagli elementi sensibili, ma anche dalla presenza in esso del “Mistero”, ossia Dio. Affermazioni come queste, naturalmente, hanno provocato da subito forti reazioni di ostilità da parte di chi non condivideva una posizione da credente, ma sono sostenute da alcune delle pagine più significative dell’intera letteratura americana del Novecento.

Dal punto di vista quantitativo, l’opera della O’Connor non è colossale. Affetta da lupus eritematoso (una malattia autoimmune molto debilitante e allora incurabile) e morta a soli 39 anni, poté completare soltanto due romanzi – La saggezza nel sangue (1952) e Il cielo è dei violenti (1960) –, 21 racconti e una raccolta di saggi, oltre a redigere un ricchissimo epistolario. Le sue conferenze sulla scrittura (pubblicate in italiano col titolo di Nel territorio del Diavolo) costituiscono quasi un oggetto di culto per chiunque si dedichi a questo mestiere. Le sue storie sono lette e studiate, il suo pensiero è conosciuto. Quello che invece resta nell’ombra per il lettore italiano è la sua vita, trascorsa in gran parte a Milledgeville, in una fattoria mandata avanti dalla madre, dopo che il padre era morto a sua volta di lupus.

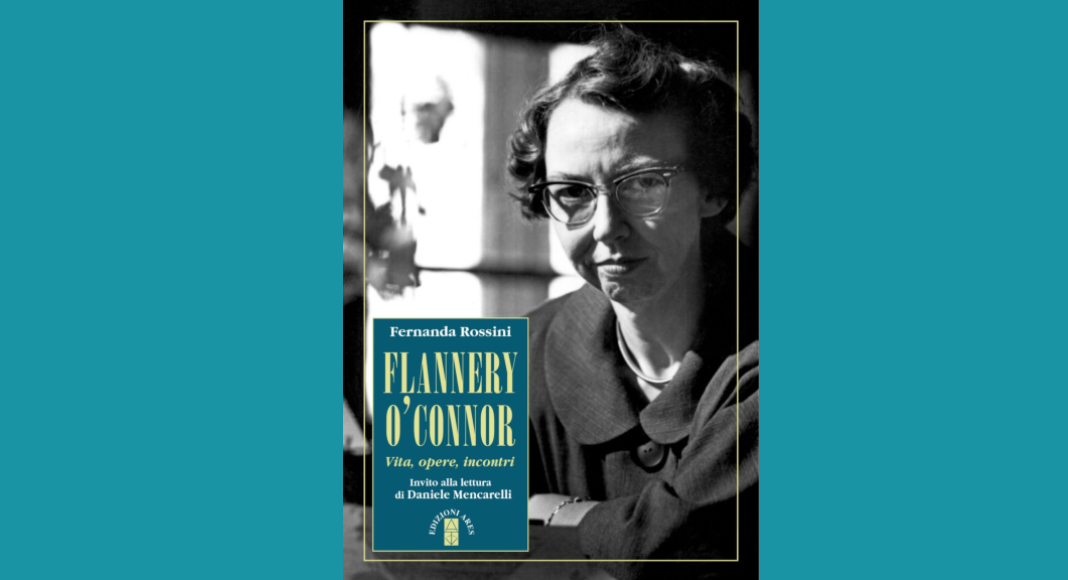

Esiste la ricca messe del suo epistolario, così come diverse biografie o raccolte di testi pubblicati da amici e stimatori della scrittrice che non sono però stati tradotti in italiano. Per questo ci pare davvero importante il lavoro di Fernanda Rossini che dedica a Flannery O’Connor una lunga e documentata biografia – Flannery O’Connor. Vita, opere, incontri (Edizioni Ares, Milano 2021) –, costruita attorno a questi materiali in gran parte sconosciuti al grande pubblico. Si delinea così in questo studio un personaggio inedito e sorprendente. Se da un lato infatti si ritrova il suo pensiero così come espresso nei suoi saggi, dall’altro ci si addentra nella dimensione quotidiana della sua vita, fatta di presenze e incontri, oltre che da una spiritualità molto accesa.

Sul suo mondo, spicca la presenza della madre, Regina Cline, una donna forte, profondamente radicata nella cultura e nei modi del suo ambiente e appartenente a una delle famiglie dell’élite locale. Sin dall’infanzia di Flannery aveva vigilato in modo marcato sulla sua vita, diventando forse a volte invadente, ma fu lei a rendere possibile il lavoro della figlia. Appena si rese conto della sua malattia, con assoluto senso pratico, riorganizzò la loro esistenza. Decise di andare a vivere nella fattoria di Andalusia, nei pressi di Milledgeville (Georgia), e si occupò della gestione dell’impresa. Costruì in questo modo un ambiente adatto alla scrittura, dove Flannery poteva lavorare secondo i tempi e i modi per lei più consoni, l’aiutò a pianificare i diversi viaggi che compiva per partecipare a convegni o tenere conferenze – impresa non semplice viste le sue precarie condizioni di salute –, ma soprattutto aprì la sua casa agli amici della figlia.

Proprio questo mondo di relazioni è una delle belle scoperte di questa biografia, che racconta i rapporti intercorsi tra Flannery O’Connor e numerosi letterati, editori, critici, ma anche semplici estimatori o persone comuni che corrispondevano con lei e passavano prima o poi tutti per la fattoria, dove tra pranzi e tè avevano modo di discutere di letteratura, filosofia, arte, teologia. Ritroviamo così i nomi di molti dei suoi corrispondenti Sally e Robert Fitzgerald, Caroline Gordon, Elizabeth McKee, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Maryat Lee, ma anche Betty Hester che per gli appassionati della scrittrice americana era nota con la lettera A., il modo con cui chiese di celare il proprio nome quando venne pubblicato il primo epistolario di Flannery O’Connor. Così la ritroviamo anche nella scelta delle sue lettere pubblicata in Italia col titolo di Sola a presidiare la fortezza.

Tra i visitatori della casa, comparve ad un certo punto anche la figura sconosciuta fino a ora di Erik Langkjaer. Si trattava di un giovane rappresentante dell’editore della scrittrice che si occupava della parte sud degli Stati Uniti. Decise di passare alla fattoria per conoscere la O’Connor, essendo affascinato dai suoi libri. Tra loro nacque un’intesa che si mosse a lungo sul crinale tra l’amicizia e la relazione e rappresentò un episodio davvero importante nella vita della scrittrice. Tracce di questa esperienza si trovano nel racconto Brava gente di campagna in cui si racconta dell’incontro tra due persone effettivamente riconducibili alla O’Connor stessa e a Erik Langkjaer, una storia dura, nello stile dell’autrice che non risparmia nelle sue pagine uno sguardo drammatico sulla realtà. Per lei, infatti, l’inferno è una realtà molto concreta: terrestre, visibile, comprensibile. È il rifiuto dell’amore di Dio e, paradossalmente, la sola speranza, perché «conduce a Dio molte delle persone che non potrebbero arrivarci altrimenti».