Oggi vorrei inaugurare un genere, non so quanto affollato, o comunque un esperimento di critica binaria. Giancarlo Consonni e Graziella Tonon sono due poeti, ma hanno fatto della loro vita una specie di meraviglioso uccello del paradiso bicefalo o bipenumatico: entrambi ordinari di urbanistica, entrambi cultori di belle arti, entrambi, appunto, poeti. Last but non least, sposati da più di mezzo secolo!

Ma chi pensasse che in questo percorso parallelo si siano fusi, rincorrendosi e scambiandosi le parti, sarebbe fuori strada. Per quello che riguarda la poesia, delle loro attività la sola che qui ci interessa, hanno mantenuto ciascuno un forte timbro individuale, senza alcuna tentazione di assimilare il carattere e la forma espressiva dell’altro e senza farsene influenzare.

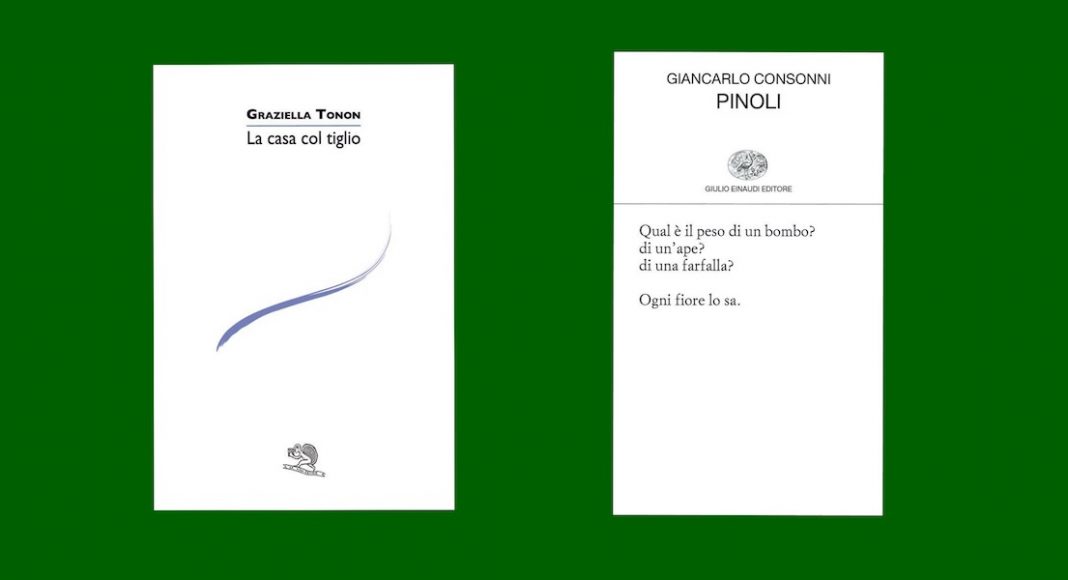

Il caso, credo, li ha per una volta accomunati in un’uscita editoriale coeva: Tonon con La casa del tiglio (La vita Felice 2021) e Consonni con Pinoli (Einaudi 2021).

Giancarlo Consonni ha mostrato fin dagli esordi in dialetto (Viridarium, prefazione di Franco Loi, Scheiwiller 1987) una straordinaria vocazione, che nel tempo si sarebbe rivelata fedeltà, a un modello di poesia (il “correlativo oggettivo” eliotiano e montaliano, espressione tecnica che presenta qualcosa che è sempre esistito come se fosse un tratto peculiare della modernità) in cui il sentimento dell’autore si esprime indirettamente nella rappresentazione del reale.

Una sorta di tenue impressionismo alla Klee, Consonni è anche un raffinato pittore e fotografo, corretto dalla memoria di un mondo semi agreste brianzolo, in quella prima raccolta, la cui presenza era mediata dalla lingua locale, dunque dalla storia, che lo fissava in un tempo remoto eppure carico di risonanze domestiche e affettive.

Nella seconda silloge (In breve volo, con prefazione di Raffaello Baldini, Scheiwiller 1994), abbandonato il dialetto, spostato l’orizzonte dalla Brianza all’amata Liguria, Consonni abbandona il lieve andamento narrativo del primo libro, per esercitare la sua stupefatta visione della natura (fiori, luci, animali, cieli, più che presenze umane) in una meticolosa e lenticolare analisi del dettaglio, in cui esplodono mondi, e cancellare così la distinzione tra il particolare e l’intero.

La tecnica si affina, esercitando la contaminazione tra realismo e lirica, che resterà una delle componenti più sicure della sua poesia: “Ha linfa rosso sangue/il carrubo./E teneri in cima/desideri di volo“.

Dopo un breve ritorno alla lingua dialettale (Vûs, 1997, con una nota di Cesare Segre, che segna d’ora in poi la sua stabile collaborazione con Einaudi), i successivi capitoli del lavoro poetico di Consonni (Luí, 2003 e Filovia, 2016), ormai padrone di una fermezza espressiva rara quanto la sua sobrietà, divaga (divagare è verbo chiave), soffermandosi su una Milano che riflette in scaglie di immagini l’inesausta volontà del poeta di cercare, di trovare un significato nella sensazione pura, non lontano dalla poetica imagista depurata di ogni tentazione esoterica.

Anche per questo credo che la poetica di Consonni non sia lontana da quella di René Char, “L’éternité n’est guère plus longue que la vie” e dalla pratica letteraria della formidabile gipsoteca sensoriale di Francis Ponge. Fino a questa ultima prova, Pinoli, che porta alle estreme conseguenze ciò che da sempre è presente in Consonni: l’ascolto del sommesso, fino all’indicibile silenzio di quanto resta della natura, più nascosto che imprigionato, nel frastuono che non è solo il frutto caduco della civiltà urbana e industriale.

La fanno da padrone gli animali, i frutti i fiori le erbe (il malvone, il saltamartino, i cefali, i tucani, i lombrichi, papaveri, amarene, e tanti altri), secondo una cadenza magica che illumina ogni cosa con l’improvviso colpo d’ala di una smagliante sinestesia: “Si fa ronzio/il dolce dell’uva“.

Ma in questa raccolta appaiono anche i volti degli amici, le ombre del passato, e quasi un presentimento di malinconia, temperato dalla consapevolezza che non esiste una scissione superabile in direzione di una qualsiasi beatitudine sia pure nel limbo provvisorio della poesia: “Cecità della visione/visione della cecità./La parola è buio e luce“.

Una sezione del libro è intitolata Les Grandes Heures. L’espressione rimanda a un celebre manoscritto miniato e certo fa riferimento alla riproduzione dei singoli mesi dell’anno che risuona anche nelle pagine di Consonni.

Ma più latamente, credo, c’è la memoria di quelle splendide miniature, come testimoniano questi versi geniali: “Nel palmo della mano/dei tramonti settembrini/stanno insieme i fondi oro/della pale d’altare del Trecento/e il frumentone appena sgranato“.

Contenuta in un arco di tempo più ristretto, la produzione poetica di Graziella Tonon inizia con Irma, Scheiwiller 1996, e prosegue con Diva, Manni 2001, Traslochi, Prefazione di Giovanni Tesio, Manni 2008, Nino e gli altri, con Prefazione di Antonio Prete, La vita felice 2016, fino a quest’ultimo La casa del Tiglio.

Non è necessario né utile sottolineare le differenze con la poesia di Consonni, basta rilevare che l’intera raccolta dei versi della Tonon ha un andamento narrativo, teatrale e in ultima analisi autobiografico. Anche qui un accentuato lirismo si risolve nella rappresentazione di cose, situazioni e personaggi, che i versi sembrano voler salvare dal diluvio del tempo, con ironia, certo, ma anche con una certosina volontà di ricostruire il difficile puzzle della vita accostando le singole tessere per farle combaciare, per poi subito saltare altrove.

Indice di questa disposizione è l’uso spaesante del distico o del verso finale, che spesso interrompe l’idillio o l’acquerello immerso in un passato domestico, con uno scarto che può indicare sia il brusco ritorno di un giudizio affilato frutto della lucidità, sia l’esigenza di far scorrere in avanti il tempo per creare un effetto straniante.

Ecco un esempio del secondo: “Di noi/nessuna possedeva/i lineamenti da miniatura/il portamento/la sua statura/però non si è mai data delle arie/solo sua mamma/sognava di vederla sfilare in passerella/in una collezione d’alta moda/(a noi lo confidava quando veniva per le prove/mentre appuntava le misure)./ La Rina poi si è fatta suora“.

E del primo: “Venti no/sarei esagerata/diciamo trenta trentacinque anche quaranta/anni di più non me li sento/sicuramente non sessanta/e poi non li dimostro./Oggi sul tram mi hanno ceduto il posto“.

Se la forma usuale della Tonon è l’idillio, dove la materia è più spesso l’infanzia con le sue magie, ma anche l’attenzione implacabile nel presente al dettaglio risolto in epifania, la sua poesia è sia soffusa di un chiarore fiabesco in cui lo stupore sembra fare la punta ai sensi (“Limpida cristallina/come una gioia bambina/si rivela ogni volta la mattina/dopo aver fatto la pace“), sia del gusto per un delicato sberleffo, una irriverente annotazione gnomica: “Il fiore più fiore/diceva/è la rosa//ma solo di pane era golosa“.

Fin dalle prime prove, Tonon sceglie una voce media, quasi da filastrocca, che ama accostare l’impressione anche densamente metaforica con la notazione prosastica: “Afa di luna/semi di neve/la sera si svelava/già sognata/nessuno mi ha notata/non ero mai salita/sulla sua vespa” (Irma), che conserva anche in questo ultimo libro, con un piacere vitale e trasognato che riverbera sul presente con lucida affettuosità: “Accoccolato al nonno/beve le sue parole/come germoglio in fiore./Pura felicità/e lui non lo sa“.

Una coppia, due poeti, forse un unico sentimento della vita, così raro da nutrire entrambi di linfe segrete e discoste. Non credo a loro insaputa.