Prima degli ABBA, con buona pace di Altiero Spinelli e degli altri padri fondatori dell’Unione Europea, l’Europa unita era un sogno riuscito solo a imperi e tiranni, i romani che si allungano fino al vallo di Adriano e poi si spezzano in due, Carlo Magno che prova a incollarli con il sangue e il corpo di Cristo, Hitler che Cristo lo massacra mentre compone a Risiko la Fortezza Europa e quasi ci riesce se la storia, che dopotutto deve avere una sua intrinseca provvidenza, non lo schiantasse contro il muro dell’armata rossa. E se oggi l’Europa è un’idea al guinzaglio di tecnocrati dell’alta finanza, per un luminoso momento negli anni Settanta fu una collana di perle intorno al collo di due coppie svedesi, Björn Ulvaeus-Agnetha Fältskog e Benny Andersson-Frida Lyngstad: due matrimoni come un doppio misto di tennis, il grande slam da Wimbledon a Billboard.

Gli ABBA furono il manifesto di Ventotene della musica pop, l’Europa unita nella gaiezza melodica di coretti stupidi e irresistibili come la felicità che arriva sempre senza un motivo e va via entro tre giri di lancette, giusto la durata di Waterloo, il pezzo che per molti versi rivelò l’europop in quanto genere musicale ma pure in quanto fenomeno di costume. Come genere Waterloo codificò lo stile degli ABBA in un pop orecchiabile debitore dei modelli anglo-americani da cui attingeva i propri elementi strutturali (le chitarre jingle degli anni Sessanta, i riff granitici del glam rock ma epurati di ogni scoria lasciva, l’opulenza di certi arrangiamenti barocchi, i giri armonici in uso nel folk inglese, talvolta persino qualche accenno jazz) per rielaborarli con una prossemica specificamente scandinava; come fenomeno di costume li elesse primo gruppo europeo di origine non anglofona a unificare nelle vendite e nel gusto la geografia pop del vecchio continente. Malgrado il titolo della canzone si riferisse alla disfatta di Napoleone in Belgio, delle campagne napoleoniche Waterloo ereditò solo le conquiste: il singolo raggiunse il primo posto in Germania, Svizzera, Finlandia, Danimarca, Belgio e Norvegia e finì almeno nella top three in Svezia, Francia, Spagna, Olanda e Austria; fu hit poliglotta e cosmopolita capace di spadroneggiare classifiche esotiche come quella sudafricana e neozelandese ma anche – primo caso per una canzone vincitrice dell’Eurovision Contest – di penetrare nella top ten di quella statunitense e canadese.

A Brighton, dove il contest si svolse nel 1974, gli ABBA arrivarono senza troppe pretese di vittoria, sia perché gli svedesi quella manifestazione non l’avevano mai vinta prima sia perché gli stessi ABBA ci avevano provato due anni addietro venendo scartati alle selezioni nazionali. Incoraggiata dalle buone vendite, da qualche tempo la band aveva definitivamente abbandonato la lingua di Linneo per adottare quella più intellegibile (e melodicamente spendibile) di Shakespeare. La scintilla di quell’intuizione Waterloo la trasformò in successo dirompente col suo boogie irresistibile che carica chitarra e pianoforte di ritmi incalzanti dietro il muro di suono eretto, sull’esempio di Phil Spector, dal produttore Michael B. Tretow, coprendo parzialmente anche le punteggiature swinganti del sax, reminiscenze – forse – di quando i giovani Bjorn e Benny suonavano skiffle coi loro primi gruppi.

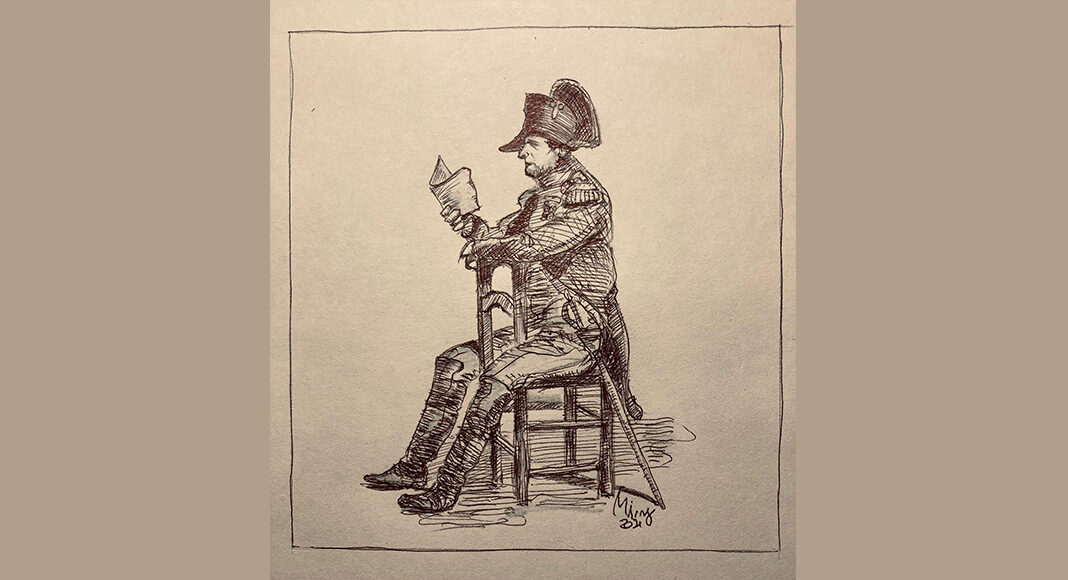

Durante la cerimonia di premiazione l’arrangiatore della band Sven-Olof Walldoff raggiunse il palco travestito da Napoleone, che sebbene non sia il protagonista della canzone, ne è sicuramente il nume tutelare, il paradigma militare che risolve la guerra sentimentale di una giovane donna corteggiata dal suo spasimante. Cerca di resistergli ma – come Napoleone a Waterloo si trovò in inferiorità di uomini a fronteggiare il ben più folto esercito della coalizione – anche lei è costretta ad arrendersi a una forza maggiore. Benché il riferimento non fosse storiograficamente accurato – Napoleone non si arrese affatto a Waterloo, resistendo ancora una mese – nella canzone la celebre battaglia diventa metafora di una resa che ribalta il verdetto storico, riscrivendolo nelle dinamiche sensuali dell’innamoramento: «mi sento come se vincessi quando perdo».

Può darsi fosse questo lo stato d’animo del Bonaparte – non più Napoleone che il mondo ti concede l’antonomasia fin quando la rovina non ti ha ancora toccato – che sconfitto ed esiliato a Sant’Elena ritornava nel suo memoriale al disegno europeista fallito: unire tutti i popoli europei in una confederazione a trazione francese dotata di un congresso centrale sul modello di quello americano e soffocare i nazionalismi ottocenteschi ancora in fasce con gli ideali liberali della rivoluzione, che essendo universali erano indirizzati a tutti i popoli, non solo ai francesi. Per il finale di partita Napoleone serbava un’ultima solitaria mossa, sapeva che quel sostrato di valori sarebbe sopravvissuto al crollo del suo impero, all’atroce contraddizione di portare la pace con la guerra e l’uguaglianza senza pane, alla sua stessa resa. «Mi sento come se vincessi quando perdo», chissà se in punto di morte anche lui l’avrà cantato.