Me hallaba en los lavabos de la Penn Station de Nueva York, en mis oídos resonaba una voz que anunciaba por megafonía la salida de mi tren, cuando oí un disparo a mis espaldas. Lentamente me di la vuelta y no había nada. La descarga, tal vez, provenía de una de las letrinas que estaban frente a los urinarios de pared. Y si bien había visto poco antes a dos personas ante el espejo, a mi derecha: un negro con una chaqueta de barrendero y un chico rubio y engominado, ahora ya no había nadie y la única certeza procedía de mis bajos: me había orinado en los pantalones manchando los zapatos.

Me quedé inmóvil durante unos minutos, tenía muchísimo miedo, quería salir corriendo, huir lejos, mas no lograba hacerlo. Más tarde, viendo que no sucedía nada, me armé de valor y abrí con lentitud todas la puertas de las letrinas. Y no entiendo por qué no me di a la fuga. Poseído por una extraña seguridad. Procedendo con cinematográfica cautela me apoyaba a las paredes que separaban los baños, abría las puertas con fuerza y luego me hacía a un lado saliendo del campo visual. Precaución inútil, si alguien hubiera querido eliminarme, habría podido hacerlo con anterioridad mucho más cómodamente.

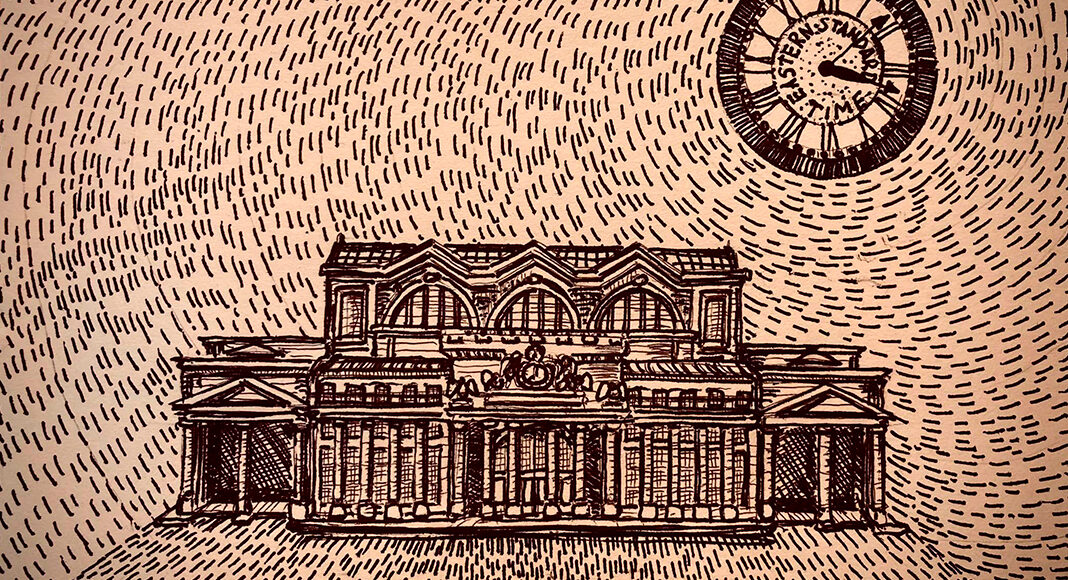

Mientras pensaba cosas sensatas haciendo las insensatas, a la quinta puerta me topé con un hombre que se había volado los sesos. No sé cuánto tiempo pasó entre el disparo y mis torpes, absurdos, movimientos; sé que cuando, al salir del baño, fui a pedir ayuda, la Pennsylvania Station estaba vacía: sí vacía, hasta lo inverosímil. Desierta. Completamente, como en un sueño. Recordé una película de Terry Gilliam en la que todos de repente, aquí mismo, bailan un vals, y todo eso podía ser: hasta Tom Waits haciendo de vagabundo, pero no la Penn vacía, eso no. O estaba en la peor de mis pesadillas o estaba sucediendo algo demencial. Volví a los lavabos y al verme en el espejo no me reconocí: pálido, demacrado, asustado, perdido. Y en torno a mí: el silencio. Un verdadero largo instante de terror roto por el prorrumpir del chorro de agua que dejé correr para meter debajo la cabeza. No, no me pregunten cuánto tiempo pasó, no lo sé, no oía ruidos, sólo un estruendoso vacío. Cuando empecé a emerger hacia realidad, tomé papel del contenedor que estaba colgado al muro y secándome la cabeza me volví hacia el hombre que se había pegado un tiro. Aún estaba allí. Su sangre salpicando aquí y allá las baldosas, el rostro, contraído y un agujero en la sien. Parece un óleo de Bacon, observé estúpidamente en voz alta antes de fijarme con mayor detenimiento en el hombre.

Zapatos, vaqueros, chaqueta, jersey. No tenía pinta de ser un pobre hombre. La cara tenía algo que me resultaba familiar. ¿Acaso era famoso? Cuando aparté la vista y me alejé, entrecerré la puerta, casi como si quisiera esconder tal escena. ¿Quería salvaguardar lo descubierto o tan sólo poner a salvo la intimidad de a quel hombre? Lo había hecho sin pensar y tras haber entrecerrado la puerta delicatamente, me marché. A uno que decide quitarse la vida en la Penn Station tenía que importarle un bledo proteger su privacidad. Al menos, eso es lo que a mí me parece. La estación, a esas horas, tendría que haber estado a tope de gente, con sus lavabos tragando y vomitando ombre continuamente, sin embargo no había más que silencio: seguía vacía. Los trenes, parados; la megafonía muda, y yo de nuevo inmerso ed la peor de mis alucinaciones. ¿ Qué estaba sucediendo en Nueva York? Me atreví incluso a asomarme furtivamente a los baños de mujeres: nada. Increíble. Entonces vislumbré a un hombre uniformado que se movía a lo lejos y se metía por un pasillo. Fui directo hacia él. No, tampoco en ese momento pensé en escapar. Debería haberlo hecho: estaba solo, en una de las estaciones más grandes del mundo, el policía estaba de espanda y no me había visto, pero yo no podía dejar de ver la cara de aquel hombre en medio de un charco de sangre. “Aunque la humanidad sea extraña, nos pertenece”, solía decir mi madre mirándose al espejo los domingos por la mañana antes de salir para ir a la iglesia. Quizá fue precisamente esa frase zumbando en mi cabeza la razón por la que no me largué. Alcancé al policía y lo convencí para que me siguiera. No, no escuchaba su voz, solo tenía en los ojos la cabeza, que había saltado en pedazos, de un hombre que ya me pertenecería para los restos. No oía sus preguntas, pensaba en el después. Y cuando llegamos a los servicios, comprendí que yo estaba mucho pero mucho más viejo de lo que correspondía a mis días y que, tras aquella tarde, todo sería una irreversibile caída. Uno no puede saber cuándo está en el lado equivocado del río, me repetía, antes de advertir en la pared una frase escrita en rojo: To enjoy good health. Un absurdo enunciado sobre la buena salud, en un urinario, sin firma, hacía de epitafio para un suicidio. Miré al policía y con tono de anuncio radiofónico le dije: «No se preocupe, hemos ido a parara a un cuento de Paul Auster».