Una tragedia come “Otello” che cosa può raccontare agli adolescenti di oggi? Michela Musante prova a rispondere alla domanda mettendo in scena un versione del Moro di Venezia ambientata in una classe di studenti delle superiori.

A GREEN EYED MONSTER

Atto unico

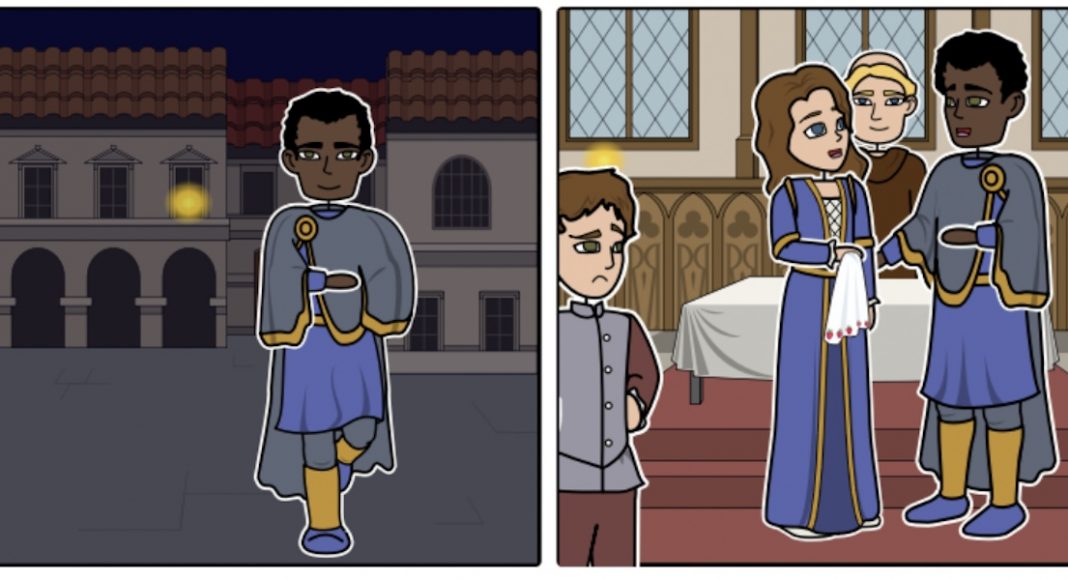

Protagonisti: un’insegnante di mezza età e tre adolescenti.

Tre personaggi della tragedia inglese: Iago, Otello e Desdemona.

(Il corsivo è la voce della prof)

Non era, come narra il poeta ripensando a una voce di luce sentita intravista rubata dai veroni della casa natìa, il maggio odoroso, quando li incontrai. Settembre, invece, e già inoltrato. Erano nuovi discepoli a me ignoti, o forse no. In fondo, tutti da ère immemori possiedo nel porto sepolto del cuore. Tutti celati ma pronti a manifestarsi, a catturarmi. Tutti e ognuno schierati come militi attenti e attraversati dalla brama. Di vita inesplosa, di provocazioni.

Io, del resto, come e quanto e dove, poi, e fino a quando – domanderete – potrei a me legarli? Inani pomeriggi costretti a rievocare parole al mattino udite. Declamate da me, da loro, i cari autori morti. Che mai più vivi e forti furono. Mai più così impetuosi. Così tenacemente amati. Da me, la precettrice. Magari, chissà, anche da loro, discepoli attenti e generosi. Discepoli educati. Dicevo, i cari morti. Hanno, a volte, nomi curiosi sottratti a memorie antiche, a tempi dimenticati, casati ormai spariti. Lo “scuotilance” dalla Golden Age partorito, guitto e forse geniale drammaturgo, forse solo un furbo prestanome. Per conto di un genio audace e nascosto all’ombra della corte, che scrive e non disvela, mette in scena ma si nasconde.

Quel matto attore da Stratford farà al caso suo. Shakespeare, ridicolo nome, ma non per chi ama le assi sfondate del palcoscenico. SHAKE, dunque, SHAKE ora e qui! Chi potrà sottrarsi allo scatenato imperativo? L’inglese che gioca con le aste cattura l’attenzione, strappa un sorriso lieve, una domanda rimane sospesa tra i banchi. La storia del Moro, proprio quella, sì, leggete e assorbite. Mangiate parole e suoni, viaggiate a ritroso nel tempo e sbarcate a Venezia. Io verrò con voi e insieme seguiremo questi poveri tronfi e fragili umani.

Ascolteremo i loro dialoghi sciocchi, le infantili pretese, l’ambizione che abita i cuori e la passione che incendia i lombi e oscura il pensiero. Su tutto, alunni a me cari, ci nasconderemo tra i tendaggi per spiare le trame di un uomo brillante ma avvelenato. E gli inciampi di un altro audace ma ingenuo. La pozione ingoiata è di quelle che impregnano rapide gli organi e fanno sprofondare nel sepolcro. Non c’è antidoto, è subdola droga, ha occhi verde smeraldo e fauci imbrattate di oscuro sangue. Ti ammalia con sguardi di giada e spalanca la bocca quando è tardi per fuggire. Strappa tendini e come un boa ti avvolge.

Si chiama Gelosia e passeggia indisturbata nel mondo. Iago è la sua preda, Otello il suo umile schiavo nella Repubblica dei Dogi. Secoli fa, Rinascimento pubblico e privato. Iago vuole il mondo e il mondo può avere. Il Moro pretende sangue fresco e abbracci smodati. C’è sempre un prezzo, però. La vita non fa sconti e Iago è pronto al patto malefico. Che crede di controllare. Il suo giovane generale si ammanta di orgoglio e di fiducia. Entrambi cadranno, lasciando dietro di sé macerie. Partiamo, dunque, è tempo a Est di migrare.

Giacomo guardava fuori dalla finestra. Il sole era alto e aveva fame, mancavano ancora due ore al termine delle lezioni. Poi il tram e la metro, un’altra ora abbondante prima di entrare a casa e svuotare il frigo. Non era fame chimica, quella arrivava in un botto a sera tardi, quando era fuori e si sfiniva di canne al parco.

Divideva la spesa con gli amici, sempre dallo stesso pusher, il tipo piazzato all’angolo con viale Elvezia, il nordafricano, insomma. Oddio, a pensarci bene sembravano un po’ tutti uguali, chi poteva dire da dove fosse arrivato? A lui importava zero, ai suoi amici ancora meno, figurati. Contava che fosse ben fornito e disponibile a dare la roba a credito. Mica sempre, sia chiaro, solo quando gli spicci di resto del trancio di pizza non bastavano per il fumo. Fra amici si mette in comune, ovvio.

L’africano era di poche parole ma sorrideva tanto, li trattava come se fossero bambinetti golosi. Ma che ne sa quello del bisogno di mollare il colpo, buttare indietro la testa e farsi due, tre o mille tiri per ridere con i fratelli. Non avevano legami di sangue, chiaro, ma sempre fratelli erano i suoi amici. Più che fratelli, anzi. Uniti per sempre, giorno e notte, canne e risate o rabbia lucida. Uniti dalla fame chimica, poi, che ti prendeva lo stomaco in un amen e non trovava pace finché non si trascinavano a casa e divoravano una confezione intera di biscotti alla Nutella. Se a qualcuno era rimasto in tasca del cash, ci stavano patatine unte e una birra dal kebabbaro vicino al museo, quella roba lì, la Triennale. Altrimenti la dispensa di mamma faceva alla bisogna.

Giacomo ora aveva una fame assurda che le merendine del bar al piano terra della scuola non avevano nemmeno in parte placato. E quella parlava e raccontava e pretendeva che leggessero. La prof di Italiano, quattro ore alla settimana e scritti e orali e simulazioni di prove di maturità. Brava era brava, inutile negarlo. Da quando era arrivata lei, al triennio, riusciva a tenere gli occhi aperti anche per quindici minuti di seguito. Un successone, per Giacomo, che infognato in ultima fila dal primo giorno delle superiori si ritagliava momenti di schianto sul banco – una volta lo avevano beccato a russare – che lo aiutavano a recuperare.

Mica dormiva, lui, di notte. Troppo preso dalle sfide alla Play con gente dall’altra parte del pianeta o a chattare per ore con Pietro. Sua stessa età e compagno di classe, Pietro era ingenuo e noioso, a volte. Diceva di avere perso la testa per quella tipa assurda della sezione C, dall’altra parte del corridoio. Bellina e bionda, il che aiuta un botto. Occhioni da cerbiatta timida, o forse fingeva bene. Sta di fatto che Pietro non parlava d’altro e minacciava, se lei non lo avesse notato, di chiudersi in camera ad aspettare la morte. O ad ammazzarsi di vodka rubata al mobile bar dei vecchi. I genitori, ovvio. Gente già morta dentro e fuori, più o meno coetanei della prof. Con un piede nella fossa anche lei, si vedeva, ma stranamente accesa da un entusiasmo degno di miglior causa.

Santiddio, si era messa in testa che dovessero leggere per intero Otello, una storia ammuffita di secoli fa, ambientata a Venezia e a Cipro. Divertente, proprio. Gente ormai defunta che corre e si sbatte senza ragione in una città improbabile e sepolta nell’acqua. Ridicolo. Chissà, si chiedeva Giacomo reprimendo uno sbadiglio, dove i veneziani di quei tempi si procuravano la roba? Non ci sono parchi, nella città annegata, o almeno così gli sembrava di ricordare da una gita scolastica in quinta elementare. Magari si fumano il mare: lo infilano a secchiate in un bong gigantesco e si sparano nuvole di umido sale.

L’immagine lo faceva sorridere. Era spiritoso, Giacomo, i fratelli del gruppo lo ritenevano il più figo e brillante. Scanzonato e cinico, un po’ come Iago. Era uno dei personaggi migliori di quella stupida tragedia, se lo ricordava bene. Oddio, proprio stupida alla fine non era. Si era imposto di leggerla, un bestemmione tra sé e sé a ogni atto o scena, una maledizione alla prof a ogni pagina conclusa ma era arrivato all’ultima battuta. L’aveva divorata, a dirla tutta. Non poteva permettersi un ennesimo quattro in letteratura, la vecchia aveva già programmato un giro di interrogazioni sul libro malefico. Se non alzava la media, in casa sarebbe scoppiata una vera tragedia, altro che il Moro e compagnia cantante.

Quindi, aveva letto il libro. Pazzesco, non ci avrebbero creduto mai, i fratelli al parco. E mai avrebbe confessato che gli era piaciuto, insomma, non riusciva a smettere, una volta iniziato. Doveva sapere cosa stava organizzando Iago, un tipo allucinante e senza veri amici, ma con una gran fame dentro, una voglia di essere protagonista, di avere il suo posto al sole. Giacomo lo capiva, aveva la stessa brama, un appetito sfrenato di vita e di occasioni. E poi quel pirla di Roderigo, un fighetto debole che facevi su con due parole ben assestate. Un po’ come Pietro, si assomigliavano. E Otello… beh, uno ganzo, all’apparenza. Presuntuoso il giusto, altrimenti il mondo ti fa fesso, e ambizioso di gloria terrena. Fiero delle sue origini nobili, mica pizza e fichi questo africano. O era arabo?

L’inglese che aveva buttato giù ‘sta roba – che poi la prof aveva spiegato che c’era dietro una novella di un italiano, tutto rubano gli inglesi, anche le idee e le spacciano come loro – non specificava la razza del tipo. Diceva solo che era buio come il diavolo, o meglio, lo faceva dire agli altri, i bianchi veneziani. Tutti, quindi, tranne il generale scuro come il carbone ma coraggioso come Rambo. Gli ricordava un compagno di classe, Richard, in seconda fila centrale. Non lo poteva sopportare ma in qualche modo voleva diventare suo amico, essere notato. Richard era arrivato due anni prima dall’Etiopia ma non su un barcone, oh! Il suo vecchio era un pezzo grosso dell’ambasciata e Richard era bello come Will Smith. Anche un filo meglio, senza le orecchie a sventola e le labbra meno da negro.

Poi, maledizione, Richard piaceva a chiunque: ai coetanei perché era generoso e disponibile a passare i compiti; agli insegnanti perché accumulava voti dall’8 in su ed era arrivato in finale alle Olimpiadi di matematica. Era gentile e parlava a voce bassa, si diceva che dopo il liceo avrebbe fatto domanda per entrare in Accademia militare. Quella dei cadetti a Modena. Ce lo vedeva proprio, Giacomo, e un po’ gli bruciava pensarci, perché la carriera nell’esercito era un suo vecchio sogno d’infanzia e lo teneva lì in stand by, in un angolo della testa. Avrebbe dovuto avere voti più brillanti e mettersi d’impegno in qualcosa, che fosse uno sport o la scuola. Invece dall’inizio delle superiori niente, azzerati progetti e piani che non fossero a che ora ci troviamo al parco dopo cena e come entriamo allo stadio aggirando i tornelli.

Eppure non era sempre stato così. Una volta giocava a basket e nuotava a livello agonistico. I coach lo gratificavano, aveva qualcosa che agli altri mancava. Aveva la fame dentro, aveva un sogno. Ora la fame era solo chimica, era l’effetto delle canne. Era nebbia fitta, come quella di un tempo a Milano. Lui non l’aveva mai vista, gliela raccontavano nonni e genitori. Vecchi tutti ed evaporati, ormai, come la foschia invernale che rievocavano con strana nostalgia. Per Giacomo la nebbia era il futuro.

Che meraviglia quella storia. Richard l’avrebbe ascoltata per ore, non si stancava mai e a ogni rilettura notava insoliti dettagli. Amava Shakespeare e non era la prima volta che aveva sentito parlare di lui. Con i genitori l’inverno precedente aveva trascorso un lungo weekend a Londra, approfittando della chiusura delle scuole per il ponte dell’Immacolata. Avevano fatto spese pazze in Oxford Street, bevuto il tè caro come un gioiello della Corona da Harrods e giocato ai turisti sul London Eye.

Per Richard, però, il momento più figo in assoluto era stato lo spettacolo a teatro, nel mitico West End, il cuore della città di cui gli avevano parlato con entusiasmo i figli di alcuni amici del padre, durante uno dei noiosi aperitivi al Rotary. Insomma, a teatro avevano visto una rivisitazione contemporanea di Molto rumore per nulla, commedia ambientata a Messina. Sempre in Italia, quasi un’ossessione per il drammaturgo inglese. Del resto, lui poteva capirlo: il Belpaese, come lo chiamava il poeta di cui stavano leggendo in classe l’ascesa al Purgatorio, lo aveva incantato da subito, appena sbarcato a Malpensa ormai un paio d’anni prima.

L’Etiopia dove era nato e cresciuto profumava di rosso porpora e di spezie color croco, vividi erano i ricordi delle estati nella piantagione dei nonni e gli mancavano gli amici del collegio. Però in Italia si era sentito di colpo nella modernità, dove ogni scelta era possibile e si era autorizzati a coltivare utopie, senza i vincoli imposti dalla comunità e dalla numerosa famiglia. In Europa c’erano lui e i suoi genitori, troppo presi dalla carriera e da una socialità indefessa per controllarlo. Non più di tanto, comunque. Richard sapeva di essere il classico bravo ragazzo, studioso e tranquillo, che fa contenti i grandi e suscita, a seconda dei casi e delle situazioni, ammirazione o invidia nel gruppo dei pari, per usare un gergo da insegnanti.

Certo, la scuola gli piaceva, e molto. Ma era soprattutto un vettore di affermazione, un luogo di verifica dei propri talenti. Una sorta di prova generale per la vita vera, insomma. Un po’ come a teatro, dove si suda e fatica e si buttano sangue ed energia oltre l’ostacolo perché lo show finale sia perfetto. Pochi lo avrebbero detto vedendo Richard, era impeccabile nel dissimulare i sentimenti più indecenti, ma dentro aveva un fuoco che lo bruciava a lente fiamme o, più spesso, a vampate come napalm. Non capiva bene cosa fosse, a tratti se ne vergognava ma ultimamente non riusciva a controllare l’impulso. Di allargare lo sguardo e sognare ancora più in grande, di spingere il limite oltre la cinta fortificata della prudenza. Era l’istinto da predatore, lo sentiva con chiarezza. Possedere la vita nelle sue molteplici forme, bere la gloria delle vanità mondane, accedere al gradino più alto del podio. Sempre. Conquistare una donna, ma non una sciacquetta qualsiasi come quelle tutte uguali e anonime che scatenavano la fregola nei suoi amici. No, lui sapeva esattamente che tipo di femmina avrebbe voluto. Una ragazza evanescente, che irradiasse un piccolo sole intorno e sembrasse fatta di luce e di aria. Una fanciulla come quelle nobili e vestite di perle eternate dal Botticelli, per cui Richard aveva perso la testa durante una visita con la madre agli Uffizi.

Richard era immerso nel proprio tempo e del suo tempo era figlio, ma era anche creatura partorita dall’amore per la bellezza e per l’arte. Bevuto con il latte. Richard godeva dei privilegi del ceto sociale di appartenenza e aveva la sicurezza non ostentata di certi ricchi, che sanno di poter chiedere e ottenere. A volte, senza nemmeno domandare. Viene loro offerto il meglio perché pensano di meritarlo e anche gli altri lo danno per scontato. Sono i ricchi odiati da Gatsby, gli happy few che scatenano la malizia di Iago. Richard, però, aveva un’ombra sul cuore. Come Otello. Proprio per questo il ragazzo era entrato in fissa con la tragedia del Bardo. Perché Otello era lui. E alla sua ombra parlava.

Marpessa era un elfo. Aveva appena festeggiato il compleanno, una sweet sixteenda manuale, con un Dj set organizzato a sorpresa nel locale più trendy di Porta Romana. Il padre era un senatore della Repubblica e a Milano aveva acquistato un lussuoso penthouse in Corso Sempione, a due passi dalla sede della Rai. Marpessa vedeva poco il genitore, impegnato nella capitale durante l’intera settimana. A volte non rientrava nei weekend, però tutti i giorni la chiamava per farle un saluto e chiederle se avesse bisogno di soldi. Marpessa era certa che le telefonate fossero un modo a buon mercato per lavarsi la coscienza, se mai il padre ne aveva posseduta una, e in parte per controllarla a distanza. O illudersi di riuscirci.

La madre era laureata in storia dell’arte romanica e lavorava per una casa d’aste. Marpessa la incrociava poco e forse era meglio così, ultimamente si davano sui nervi a vicenda. Piccole e banali questioni, ma la condiscendenza dell’infanzia era di colpo sparita. Le ore le appartenevano, l’energia indomita altrettanto. E la madre, da control freak algida quale era diventata – o forse era stata così sempre, ma quando si è bambini i genitori paiono statue di indiscutibile perfezione e tutto si perdona -, faticava ad accettarlo.

Alla donna che l’aveva partorita Marpessa era grata ultimamente per due ragioni: il nome di battesimo, in omaggio non tanto alla greca divinità quanto alla top model olandese di cui la madre era stata amica nella Milano da bere del secolo scorso, e la festa dei suoi sedici anni. Con musica cool, amici esuberanti, regali e cotillons. L’abito, poi. Realizzato su misura da una sarta in via della Spiga, nientedimeno. In organza di seta color cipria e decolletè in tinta. Ton sur ton, per il debutto mondano di Marpessa.

Al liceo i maschi la fissavano come automi pronti per la rottamazione o improvvisavano scene imbarazzanti per attirare la sua attenzione, ostentando disinvoltura e snocciolando a voce alta, durante l’intervallo o in coda al bar, battute piatte da Zelig dei poveri. Marpessa non li prendeva in giro, era pur sempre l’educata figlia di un senatore, ma sorrideva appena e parlottava con le amiche. Amiche era una parola grossa. Molte sembravano ancelle ansiose di compiacerla o dame di compagnia che sognavano di nutrirsi delle briciole alla tavola imbandita della sua popolarità. Tutte di certo pronte a tradirla con un whatsapp mirato se fosse stato possibile farlo senza rendersi ridicole.

Marpessa era un’icona vivente. Di stile e di bellezza non esibita, di grazia naturale. Brillava senza sforzo né arroganza. Era se stessa, semplicemente Marpessa. Come per l’ellenica divinità o per la fotomodella, non aveva bisogno di cognomi o attributi che la identificassero. Durante le vacanze estive, fra i libri obbligatori assegnati dalla prof c’era l’Otello. All’inizio era scettica, poi contenta di una lettura concentrata in una manciata di pagine. Niente a che vedere con quei mattoni russi e francesi dell’Ottocento che in altre classi imponevano per rovinare l’estate ai giovani virgulti.

Dunque, Marpessa si era inchiodata ai cinque atti dell’opera senza soluzione di continuità e ora aveva sviluppato una dipendenza dalla storia accaduta cinquecento anni prima. Com’era possibile tutto quel tempo? Non se ne capacitava. Le trame e gli intrighi e le passioni e le gioie vane e i dolori persistenti e gli umori labili e i fazzoletti innocenti e il razzismo becero e la misoginia e i giochi di potere di quel branco di uomini dissoluti e di donne sottomesse e inconsapevoli, ebbene, tutto ciò doveva essere cronaca del giorno prima. Marpessa leggeva e rileggeva, appena terminava le battute provava una fitta di nostalgia e ricominciava in modo fanatico, ripetendo ad alta voce. Con accenti diversi. Imbastendo una messa in scena al limite della schizofrenia. Personalità multiple: la ragazza cominciava a dubitare della propria identità. Era dentro il testo, mani e piedi e corpo tutto. Era dentro e sapeva che era accaduto ieri. Stamane, forse. Era la sua vita e quella delle sue compagne. Che ogni giorno provavano rabbia per i pregiudizi duri a morire, nonostante la farsa verbale del politically correct. Un’immensa recita, altro che il teatro scespiriano. Quella era vita vera e pulsava, la sua era tragicommedia con maschere fatiscenti.

Marpessa aveva trovato in Desdemona, la “sfortunata”, come dice beffardo l’etimo del nome, una perfetta Avatar. Lei era la ragazza veneziana, come lei figlia di un senatore anaffettivo e caricata delle peggiori aspettative. Come Desdemona, bella e avida di racconti e di esperienze. Entrambe ricche e baciate, in apparenza, dagli dèi. Marpessa in Desdemona riconosceva uno specchio che le mostrava la via. Sapeva benissimo quale fosse e da dove iniziare il percorso. A scuola, nell’aula dalla parte opposta del corridoio, una sezione diversa ma alcuni prof in comune. Marpessa al liceo conosceva tutti o comunque tutti avrebbero voluto il suo numero di cellulare. Marpessa però stava per diventare sacerdotessa di un culto monoteista sul cui altare avrebbe innalzato solo Richard. Arrivato dall’Etiopia con mille storie esotiche da raccontare. Un corpo forte color ebano e occhi di liquida opale. Muscoli tesi e un sorriso sghembo. Il sole esploso dell’equatore che avrebbe illuminato i loro abbracci.

Marpessa nutriva sogni impudichi. Il protagonista era un ragazzo africano di vita bulimico o un generale dalla pelle ambrata al servizio del Doge. Non importava. Shakespeare aveva fornito le indicazioni per un viaggio di sola andata. Marpessa era pronta e, con il libro gualcito in mano, un lunedì mattina alle 11, all’inizio dell’intervallo, attraversò decisa il corridoio. Sventurata come la fragile Desdemona o l’inquieta Gertrude, anche Marpessa rispose al richiamo. Troppo tardi per essere salvata. E furono altezze e cadute vertiginose, montagne russe senza lacci a contenere. E il resto è silenzio. Come in Danimarca. Venezia o Monza. Un liceo meneghino. Il silenzio di donne che troppo, e male, amano. Mani che indossavano anelli nuziali e pregavano giunte. Mani che il collo stringono. Ancora. E ancora.