Pare che nella Francia rivoluzionaria, dopo l’uccisione di Jean-Paul Marat i giacobini si riunissero in corteo rivolgendo preghiere al suo sacro cuore. Sebbene il culto illuminista della ragione avesse sbarrato la strada per l’aldilà affermando che tutto ciò che esiste, esiste solo alla luce dei sensi e alla prova del raziocinio umani, gli uomini continuavano a scavare cunicoli per quell’altro mondo. La vita ultraterrena, che gli illuministi avevano ricacciato in cielo, gli ripiombava addosso con un peso di morte: l’eternità non sarà stata più argomento di fede, ma restava comunque una questione di sopravvivenza all’oblio. Per assicurarsi l’immortalità ora occorreva tramandare la memoria dei morti ai posteri, incarnare valori civici in nuovi paradigmi eroici; in luogo della resurrezione di Cristo e delle apoteosi celesti cominciò a diffondersi il culto dell’eroe moderno che vince il silenzio dei secoli, trionfando sulle proprie ceneri. È in quest’ottica che l’uccisione di Marat poteva essere dipinta da Jacques-Louis David come il sacrificio di un Cristo civile, riprendendo pose e richiami iconografici dalle Deposizioni di Caravaggio e Raffaello.

Quando Marat venne assassinato nella propria vasca da bagno il 13 luglio 1793, un altro eroe politico si apprestava a rimpiazzarlo sul sacrario iconografico della patria francese: il 22 dicembre di quello stesso anno Napoleone veniva nominato generale di brigata dopo aver conseguito il suo primo grande successo militare, liberando il porto di Tolone dall’assalto dei monarchici. Fu l’inizio di una grande ascesa politica, fenomenologia di un mito suggellato non soltanto dalla lucidità strategica e il cinismo algebrico delle campagne militari, ma pure dalla fabbricazione di un’iconografia degna del protagonista di quelle imprese. E mentre Ugo Foscolo lo accoglieva con l’Ode a Bonaparte liberatore – celebrandolo come esportatore della democrazia liberale e speranza di unità nazionale, per poi rimangiarsi i versi in bocca a Jacopo Ortis dopo il trattato di Campoformio con cui la Francia cedeva Venezia all’Austria – Napoleone riunì artisti e scultori nella villa di Mombello, dove si stabilì a pochi passi da Monza, allo scopo di confezionare un’immagine pubblica in presa diretta della statura politica che andava accrescendo grazie ai successi della campagna d’Italia.

Fu per primo Andrea Appiani a codificarne la fisiognomica nell’allegoria Il generale Bonaparte e il genio della Vittoria. Realizzata per celebrare la vittoria di Lodi, l’opera raffigura un giovane Napoleone in uniforme nera bordata d’oro con capelli lunghi, viso ispido e naso aquilino come sarà riproposto da Antoine-Jean Gros in Bonaparte al ponte di Arcole. Il 1796, anno in cui questi due dipinti vennero iniziati, fu dunque l’anno di fondazione di un’iconografia ex-novo che non aveva precedenti nella storia dell’arte se non, per certi versi, nell’invenzione pittorica della figura di San Francesco nel medioevo, quando la devozione popolare per le gesta del santo taumaturgo spinsero pittori come Bonaventura Berlinghieri a coniare una nuova immagine per un nuovo santo, del quale non esistevano codici iconografici pregressi e bisognava crearne di inediti attingendo alla Vita prima di Tommaso da Celano.

Come San Francesco Napoleone è un genere pittorico a sé stante, una galleria d’arte a soggetto che raccoglie ritratti equestri e consolari, opere propagandistiche e scene di battaglia, allegorie visionarie e celebrazioni del potere imperiale. Napoleone fu un messia secolarizzato che soltanto alcuni ebbero il privilegio di vedere e dipingere dal vero, tutti gli altri si arrangiarono lavorando all’inizio di fantasia – quando le incisioni col vero volto di Bonaparte non erano ancora molto diffuse e ai pittori toccava ingegnarsi apponendo il brand napoleonico ai ritratti di comuni ufficiali – e più tardi replicando il formulario originale come nella pittura orientale di sacre icone.

Una di queste matrici è il carboncino Bonaparte alla Malmaison di Jean-Baptiste Isabey, nel quale Napoleone viene per la prima volta raffigurato nella caratteristica uniforme di guardia consolare con la mano destra infilata nel gilet. Questa posa verrà ripresa in innumerevoli esemplari, tra cui quelli di David e Ingres che ne offriranno eleganti variazioni sul tema: il Napoleone nel suo ufficio del primo immortalerà con straordinario realismo un imperatore ormai attempato, dal fisico tracagnotto, la testa rubiconda e stempiata, che si trattiene nel suo studio fino a tarda notte (l’indizio sono le candele quasi consumate) per stilare il codice napoleonico; il Napoleone primo console del secondo inverte invece la posizione delle mani (in questo caso è la sinistra a fendere il gilet) e indugia nel velluto dell’uniforme rossa e sugli altri tessuti preziosi che adornano la stanza. Si deve a Ingres anche il monumentale ritratto di Napoleone imperatore, caratterizzato da un esplicito disinteresse per la verosimiglianza somatica in favore di una resa puramente celebrativa ispirata alle descrizioni del Giove Olimpico di Fidia. Napoleone vi appare fieramente assiso in trono, come Dio Padre nel Polittico di Gand di Van Eyck, al cui stile rimanda la descrizione minuziosa del folto mantello, dello scettro d’avorio e della spada finemente incisa. A David, invece, si deve il prototipo del ritratto equestre napoleonico in una serie di cinque tele che raffigurano Bonaparte in groppa a un cavallo imbizzarrito mentre attraversa il passo del Gran San Bernardo e alza un dito al cielo a segnare la strada della vittoria.

Il ritratto equestre di David evidenzia l’indomito spirito marziale di Napoleone che si ritrova in quasi tutte le scene di battaglia, a eccezione di quelle dipinte da Gros dove il protagonista somiglia piuttosto a un profeta benedicente che rivolge ai caduti gesti di misericordia, pietà e conforto. Irrompe in queste vesti, epifania semidivina nel gelo della Russia, sul campo di battaglia di Eylau in una tela del 1808 che nei lividi cadaveri assiderati al suolo preconizza il romanticismo macabro di Gericault, laddove negli Appestati di Jaffa viene addirittura investito di carismi taumaturgici, come fosse una specie di santo guaritore giunto al lazzaretto improvvisato dalle truppe francesi per portare conforto e ristoro ai suoi uomini decimati dalla peste. Si tratta di un episodio risalente alla campagna d’Egitto, quando Napoleone, non ancora console, era stato spedito in Nord Africa per contrastare l’avanzata imperialista degli inglesi, ma giunto lì aveva trovato ben altro, i mamelucchi guerreggianti sotto le piramidi e la peste a Jaffa, la Stele di Rosetta e tutta l’egittologia a venire: Belzoni che preda la Valle dei Re, Flaubert che si mette in viaggio per Luxor insieme a Maxime Du Camp, Howard Carter che sveglia Tutankhamon da un sonno millenario.

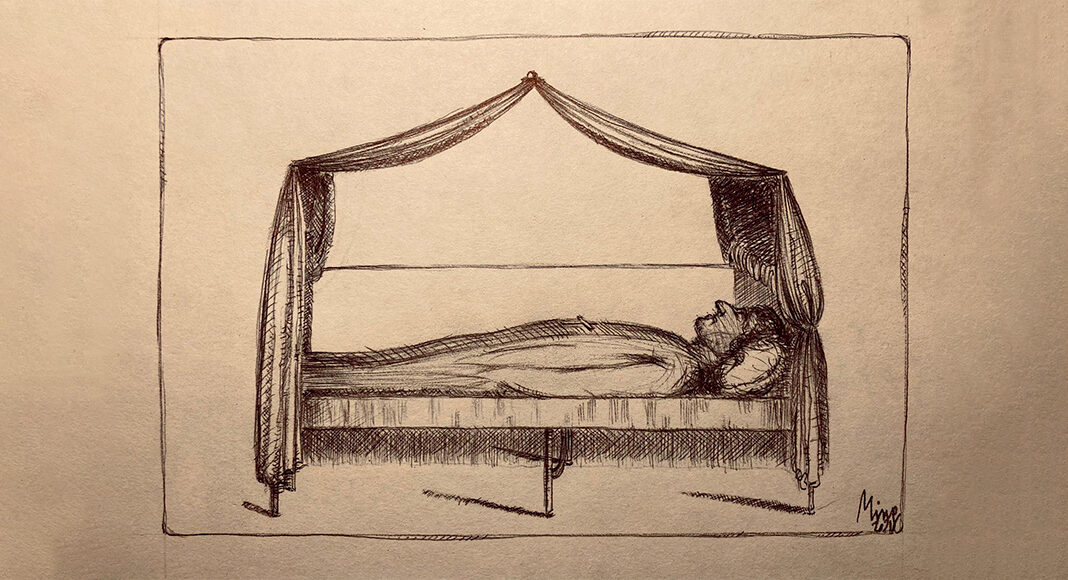

La campagna d’Egitto fornì una sequela straordinaria di spunti che alimentarono la «Leggenda napoleonica», quell’intreccio di plausibilità storica e mitografia espresso in aneddoti inventati, false reliquie e opere dal tenore messianico come l’Allegoria dello stato della Francia prima del ritorno di Napoleone in Egitto di Jean-Pierre Franque. Qui Napoleone è un santo barocco in estasi sullo sfondo delle piramidi, la Francia gli appare nelle sembianze oniriche di una donna minacciata di morte implorandolo di ritornare in patria perché ha bisogno di lui. Napoleone, uomo formato da quell’illuminismo rivoluzionario venuto ad abolire le superstizioni irrazionali, si rivela in questo tipo di dipinti scrutatore dell’invisibile, veggente di premonizioni. È guerriero e sensitivo, mistico e stratega, uomo totale e autenticamente vitruviano, moderno nel senso rinascimentale di chi tutto tiene insieme e tutto contraddice, domatore della Dea Regione e dell’epoca che la venera, signore di questo mondo e dell’oltremondo spiritico.

In questo senso i dipinti napoleonici più lirici sono quelli che lo mancano: nel 1824, tre anni dopo quel cinque maggio che lasciò la terra attonita, il pittore inglese James Ward fu il primo a dipingerne l’assenza raffigurando Marengo, il destriero di Napoleone che con i muscoli tremanti e le orbite degli occhi spiritate cerca invano il suo cavaliere correndo verso un tramonto oppiaceo; nel 1842 un altro inglese, Turner, ne raffigurò l’esilio a Sant’Elena in L’esule e l’ostrica di scoglio dove la silhouette di Napoleone è ingoiata da una nebulosa di luce, impotente, piccola, arresa – malgrado la sua grandezza storica – al terrificante e meraviglioso accendersi della natura. Napoleone se ne sta in piedi con le braccia conserte, fissa l’acqua falba sporcata dai riflessi di un cielo oro-sangue mentre alle sue spalle si avvicina una figura fumosa. Sembra un ufficiale, probabilmente è una delle guardie inglesi che lo hanno scortato sull’isola, o forse non è ufficiale e quello non è il momento dell’arrivo di Napoleone a Sant’Elena. Forse è un altro momento. Quel solo momento – come scrive Borges – di cui consta qualunque destino per lungo, glorioso o complicato che sia: il momento in cui un uomo, persino Napoleone, sa per sempre chi è.