La giovane donna entra in un’aula, dove terrà una lezione. Schierati, l’attendono i tre membri di una commissione incaricata di valutare il suo operato. Che consiste in una spiegazione di venticinque righe, non una di più né una di meno, del capolavoro di Balzac, Papà Goriot.

La classe cui è destinata l’unità didattica è una quarta liceo scientifico. Si diventa docenti così, superando l’ennesima verifica, dopo saggi scritti ed elaborati di analisi testuale – se ti attende l’universo delle Belles Lettres – e ancora dimostrazioni di arte oratoria al cospetto di futuri colleghi. Spesso arcigni o solo annoiati. Severi e giusti, ti auguri. O almeno solidali verso chi come loro ha deciso di votare le giornate al lavoro dentro un’aula.

Tra adolescenti imberbi e rumorosi, la sicumera della giovinezza indomita e l’ingenua fiducia che ci abita quando abbiamo il futuro e il mondo in mano. Almeno dal punto di vista anagrafico. Gli esami non finiscono mai, rammentava con partenopeo cinismo Eduardo.

Docenti sotto esame

Per chi insegna è più vero che per altri: non bastano la laurea, i dottorati, le abilitazioni. Prove e ancora prove e il tremore dei primi giorni da studente. Si crede di essere transitati sull’altra riva, dietro una cattedra sbrecciata, e invece no. Manca sempre qualcosa, un documento da allegare al curricolo, i punti in graduatoria da calcolare con certosina precisione, un progetto da condividere. Un giudizio a cui infine sottoporsi.

Dopo esami accademici impilati l’uno sull’altro come pancake stagionati, ecco la definitiva ordalìa: il giudizio dei pari. Dimostrare di essere all’altezza del compito educativo: riuscirò a catturare l’attenzione di fanciulli in preda ai deliqui ormonali? Saprò tenere dritta la barra della disciplina e al tempo stesso indurli, con le buone o con le cattive del voto minaccioso e della matita rosso/blu, ad aprire manuali e sussidiari, copiare appunti, chiosare e comporre sinossi? Potrò, più di tutto, contagiarli con la Bellezza e la passione? Sedurli nel senso etimologico e alto del termine, dal latino sibi ducere, condurre a sé per trasformarli e ricrearli al mondo?

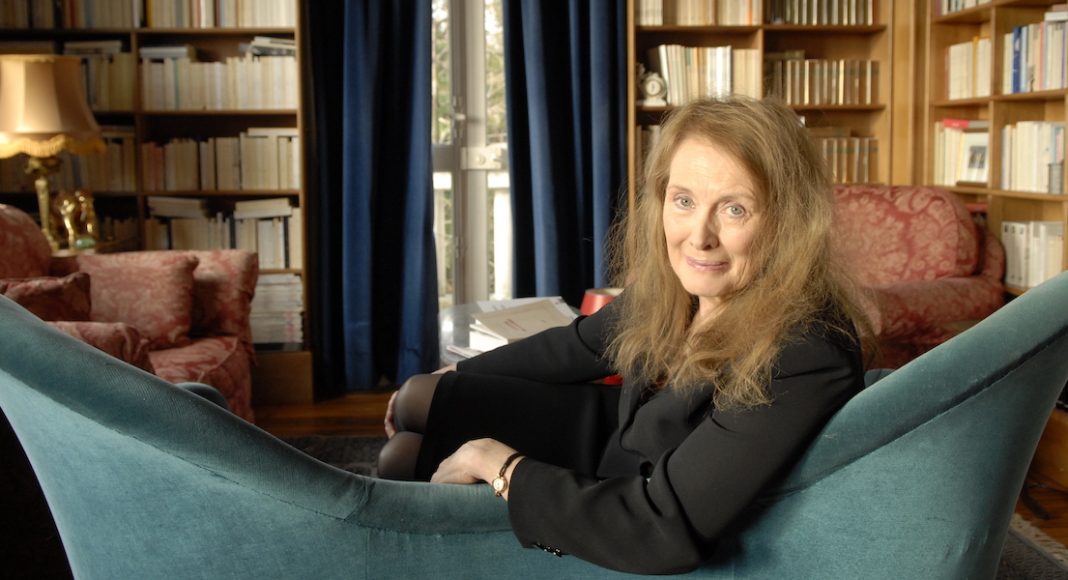

Di questo e altro narra Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022, nel quarto romanzo autobiografico, Il posto, che vinse nel 1984 il prestigioso Premio Renaudot. In realtà l’opera omnia di Ernaux non rientra in definizioni e categorie care al mondo editoriale: la stessa autrice, negli anni Ottanta, chiese a Gallimard di rimuovere dalle copertine dei suoi libri, man mano che venivano pubblicati, ogni riferimento a un particolare genere.

L’autobiografia per parlare di “universale”

Anche lo stile è asciutto e neutrale nel rievocare, con chirurgica precisione e partendo da frammenti di memorie, fotografie, eventi circoscritti o cartoline sbiadite, il passato prossimo o remoto. Nella sua interezza o mettendo in scena, senza fare sconti o trovare alibi, a se stessa e a chi lo circonda, pezzi di giornate, travagli matrimoniali, esperienze scolastiche o amorose, anni o settimane.

Tutto cade dentro le opere di Ernaux, che fa della narrazione quasi ininterrotta della propria esistenza l’occasione per raccontare la storia. Di un Paese e di un’epoca. Privato e pubblico sono intrecciati e procedono senza sbavature: sono ambienti che si spiegano a vicenda, illuminano gli angoli bui e trasformano la quotidianità banale e ripetitiva in una dimensione universale in cui ritrovarsi. Spesso, identificarsi, pur nell’irripetibilità dei percorsi.

La mera autobiografia intesa come ricostruzione retrospettiva ed edulcorata di sé non interessa l’autrice: gli episodi dell’infanzia e della giovinezza vengono narrati senza abbellimenti o illusorie interpretazioni.

Messe al bando le emozioni, Ernaux mira all’oggettività, sempre che sia un obiettivo possibile quando ci si racconta. Mai ricorre a viete metafore o abusa di aggettivi o di un periodare disteso. Frasi brevi e la paratassi come scelta poetica drastica, nessun paragone romantico né tantomeno giudizi falsati dalla distanza temporale o, peggio, dalla tentazione dell’autocompatimento e della celebrazione di ciò che fu.

Le parole che dividono

Nata nel 1940 nella provincia francese della Senna Marittima, in Normandia, in un contesto socio-economico modesto, studia all’Università di Rouen, prende l’abilitazione all’insegnamento e inizia a lavorare in un liceo come docente di Lettere. Il “posto” del titolo a questo allude, all’incarico a tempo indeterminato che, una volta superato il pubblico concorso, ottiene e le permette di compiere il salto sociale a cui i genitori, di origine contadina, poi operai e infine titolari di una piccola attività commerciale, aspirano per l’unica figlia.

Diventare professoressa e scrittrice è per Ernaux il motore ascensionale iniziato nella tarda adolescenza, mentre conduce una “vita bizzarra” che rimanda il momento del lavoro vero e che la farà approdare a un contesto in cui sarà “pagata dallo Stato per girarsi i pollici”. Tra Annie e la famiglia si crea una distanza inevitabile e accentuata dall’etica della fatica fisica che ha sempre normato la vita del padre.

Il breve memoriale inizia con la rievocazione del momento in cui Ernaux diventa docente di ruolo e, due mesi dopo, il padre muore. Da lì inizia un processo a ritroso per conoscere il padre, figura amata con cui riconciliarsi narrando gli eventi più significativi della vita di un uomo radicato nella classe operaia da cui Annie sente con disagio la necessità di fuggire.

A partire dagli studi e dalla lettura, dall’impegno politico e dalla pratica di una lingua alta e curata nei dettagli, un francese corretto che la donna avrebbe voluto ascoltare in famiglia ma che le ritorna distorto e stridente nel dialetto del padre.

Annie avverte rabbia e un malcelato senso di colpa che la inducono a scontrarsi con i genitori: la dolorosa vergogna che prova ogni volta che torna a casa è scatenata dai discorsi ossessivi sul denaro, dalla discrepanza fra la rozzezza dell’ambiente in cui è cresciuta e quello in cui vive da adulta indipendente e dalla paura che i gesti e i rituali volgari la tradiscano quando è in compagnia delle raffinate persone a cui è ansiosa di somigliare. Persone dotte e brillanti. Come lei professori o pigri intellettuali senza necessità di guadagnarsi il pane. Non troppo in fretta, comunque.

La ricerca incessante di un approdo

L’esito per Annie è quello di sentirsi sempre “fuori posto”, nonostante le illusioni di riscatto sociale e culturale. Raccontare i gesti e le abitudini del padre perduto, anche e soprattutto attraverso la memoria inconscia accesa da incontri con passanti e sconosciuti che associa all’uomo, è un modo per rendergli tardivo omaggio e per riflettere, in alcuni brani metaletterari, sull’atto della scrittura (“Scrivo lentamente. Sforzandomi di far emergere la trama significativa di una vita da un insieme di fatti e di scelte, ho l’impressione di perdere, strada facendo, lo specifico profilo della figura di mio padre”).

Il posto è la storia di un viaggio in parte mancato, di un’odissea impossibile: Ernaux, grazie ai sacrifici e alle rinunce di coloro che l’hanno messa al mondo, è diventata colta e borghese. Il padre, soprattutto, no. Negli anni si erano allontanati, fossilizzandosi entrambi sui codici comportamentali e comunicativi dei mondi distinti a cui ormai appartenevano.

“A differenza di mia madre, che ci teneva a evolversi, che osava sperimentare, con qualche minima incertezza, ciò che aveva appena ascoltato o letto, lui si rifiutava di fare ricorso a un vocabolario che non sentisse suo”, riflette amaramente la scrittrice a metà del racconto.

Itaca si sposta più in là a ogni tentativo di approdo, Itaca non abita più qui. La parola, sacro ponte o sacello sul cui altare Annie ha immolato desideri e velleità giovanili, erige tra lei e il padre una cinta che diventa ciclopiche mura. Itaca è ritorno negato, bisogna riprendere il nòstos per l’alto mare aperto.