Mary era poco più di una ragazzina quando, all’età di diciannove anni, compose il primo romanzo.

Figlia del filosofo William Godwin, che di lei scrisse “il suo desiderio di conoscenza è grande e la sua perseveranza in tutto ciò che intraprende quasi invincibile”, nel 1814, a soli sedici anni, si innamorò del poeta Percy Bysshe Shelley.

Percy era allora già sposato e attivo in politica, impegnato a mettere in atto idee radicali di giustizia e di attenzione verso i più bisognosi, ai quali sognava di devolvere la maggior parte del patrimonio familiare.

Il progetto venne ostacolato dagli aristocratici parenti, che presero le distanze dal romantico sognatore. Mary sembrava invece ossessionata da un uomo che le permetteva, scriverà anni dopo, di “diventare un romanzo vivente”.

Fuggirono insieme attraverso l’Europa: Parigi, la campagna francese e infine la Svizzera. Anime affini, leggevano, si scambiavano dotte opinioni e tenevano un diario comune, che aggiornavano a turno.

Figli, lutti e penuria economica segnarono il tempo a venire. Nella tarda primavera del 1816, in compagnia di Byron e dell’amico medico Polidori, si stabilirono nei pressi di Ginevra. Trascorrevano intere giornate in compagnia dei libri e di se stessi. Giri in barca e passeggiate senza meta in una strana e piovosa estate, che spesso li costringeva in casa.

Qui, come i dieci giovani di boccaccesca memoria durante l’esilio volontario provocato dalla pandemia del 1348, inventavano passatempi per uccidere ore inani e tenere a bada l’angoscia. Horror vacui da riempire con racconti di fantasmi e aneddoti sul galvanismo e la possibilità di resuscitare corpi grazie ai nuovi poteri della scienza.

Fu durante un dormiveglia e sotto la fascinazione di un’immaginazione scatenata, la propria e quella dei creativi compagni, che la fanciulla inglese concepì il primo nucleo narrativo di Frankenstein.

Non sapeva ben dire se fosse desta o intorpidita da visioni concepite nell’ora incerta tra il cane e il lupo, ricordi di letture gotiche e curiosità accese da episodi narrati da Polidori e da un Byron intrappolato nell’assenzio.

Sta di fatto che Mary sogna e pensa, rammenta e crede di sapere. Vede mondi e galassie ignote. Scrive e ancora scrive. Ripensa al mito di Prometeo audace e degli uomini innamorato, al punto da sfidare l’Olimpo intero.

Mary sceglie un “nome parlante” per il protagonista, Victor, colui che sfida il buio prima che il buio prenda tutti. Victor oppone resistenza e ruba il fuoco agli dèi. Sapere in anticipo la sconfitta non frena la brama di provarci.

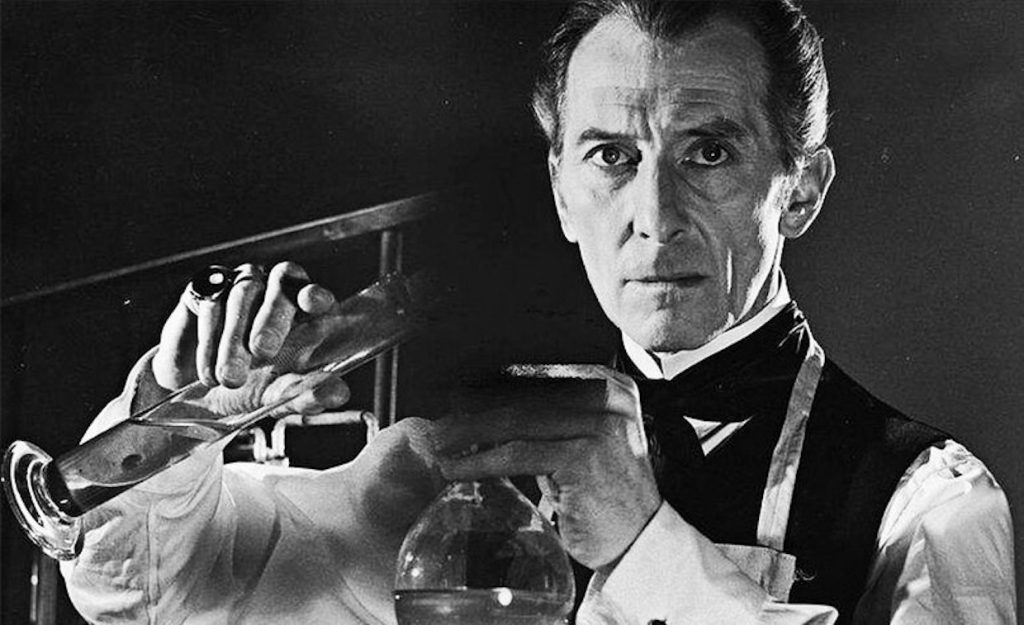

Victor è un medico e, come la giovane Mary, orfana di madre prima ancora di poterla conoscere, ha perso diverse persone amate. Mancanze di cui mai ci si capacita. Assenze che non trovano pace. Prendono forma nella mente della scrittrice luoghi e situazioni, la città di Ingolstadt, un prestigioso ateneo, il dissidio fra gli studi di anatomia e le scienze filosofiche. Biologia e mesmerismo, sale autoptiche e antica alchimia.

Victor fin qui era giunto. Circolo polare artico e i suoi incubi di raggi verdi e impossibili notti bianche. Inseguendo la Creatura imbestiata e offesa. Rincorrendo, pentito, l’errore di ùbris, la colpa più grave. Sfida demoni e dèi, Victor, che dei primi sapeva artifici e degli altri, chissà, ignorava il Crepuscolo. E allora, a Ingolstadt, senza posa assemblare, senza tema fosse scavare, necropoli penetrare. Cosa cerchi, Victor invitto e domato da assenze, di baci privato? Baci di madre, sposa, sorella. Baci di donne, a una a una evaporate. Dove hai creduto poterle ritrovare, dopo? Dopo le febbri, dopo le esequie? Victor solo e fanciullo, Victor uomo incendiato nei lombi e chioma incolta.

Victor che brama un Pandaemonium tutto per sé, come la stanza vagheggiata un secolo dopo da un’altra fanciulla britannica, Virginia Woolf. E per averlo il medico creato da Mary ruba ossa, preda corpi – inutili, amabili resti – in terra marciti, con il moderno Prometeo tornati.

A raccontare che di Ade e con Ade giocare non puoi, Victor, non devi. Gli dèi sono gelosi di trucchi antichi, di neri buchi ai confini del cosmo. Dove gettano memorie, e risate della dolce Elisabeth, di tua madre gli abbracci, del padre lo sguardo indulgente. Tutto a loro appartiene, tutto prendono o affondano oltre il piano inclinato, laggiù. Multiversi, hanno detto. Illusioni, io credo. Terra e vermi – lo sai -, non altro rimane.

Ma tu, pazzo e scomposto ragazzo di troppe letture e scienze plasmate, tu Victor, ingannato da un nome di false promesse, quel varco dovevi ignorare. Perfino il poeta di limoni e di meriggi stanchi, sulla battigia, si è posato. Deluso. Basta cercare la frattura e un Varco anche breve. Voleva case sul mare da cui scrutare vele in panne. Doganieri morti da ripensare. Inutile e un po’ stolto, poi, cercare il passaggio. Rimangono statue e falchi in volo. Si incontrano rivi strozzati. E cavalli in agonia. Ostinato Victor, che invece rapivi fuoco a dèi velenosi e fiamme al parricida multitonante. E creatore e creatura come vexilla, ma regis inferni, diventarono uno. La Creatura, a tuo dispetto, compulsò le malinconie di Werther e ascoltò di Plutarco mille e non più mille. Le Vite, intendo. Ma dentro un Paradiso Perduto, lì soltanto trovò origine e orrore. Tutto capì e tutto gli cadde sul cuore. Il tradimento, Victor. Lo sai. I padri creatori increati della stessa sostanza ora e sempre, in saecula saeculorum e amen, tradiscono. E dove corri, Victor, quando ti attraversa la perdita, quando ti attende umida terra e ossa e lapidi e niente? A Nord, corre la tua Creatura. Verso i reami dei Geti. Verso le terre fredde. Verso le terre nere. Verso le brume rosate. Verso notti eburnee, verso la Neva. Ghiaccio e luce, pazzia dietro lo sguardo, sangue davanti. E neve, neve ancora e navi in partenza e voragini. Vexilla regis prodeunt. Ma non d’inferno. Vexilla di Paradise Lost. Piegato, ormai.

Il dottor Frankenstein, ma questo la sua autrice non poteva saperlo, si interroga come il poeta Montale – altri tempi e diversi luoghi, stesse domande – su un ipotetico sbaglio nel flusso ininterrotto del tempo, uno strappo che permetta di intravedere un varco.

La possibilità di un’idea pazza: rimandare l’inevitabile, differire il momento, capire come e quando. Intercettare sul bagnasciuga l’invisibile trama tessuta dalle Parche.

I vivi e i morti che per un attimo si sfiorano, i tre abbracci di Enea intorno alla sagoma immensa e illusoria della sposa defunta. Creusa è lì e non lo è più, Creusa è stata.

Anche Frankenstein aveva una madre adorata. Il cuore donato a una moglie e a un fratello. Prima essi c’erano, poi ti distrai brevemente e sono corpi putridi. Basta un attimo per perdere risate e carezze. Perché il fuoco si spenga. Prometeo è immortale e il suo fegato dilaniato si rigenera. Incatenato una volta, poi scatenato per sempre. Poveri deboli umani che Prometeo tanto amava e che cercò di salvare. Con le fiamme della conoscenza. Con la luce sottratta al cielo. Perché la notte fosse appena meno buia. Soltanto un po’. A che punto è la notte? si chiese il profeta Isaia.

Manca un soffio al termine, mancano ore. Victor lo sa. Mary Shelley anche. E il suo eroe di carta, immortale e più duraturo di un monumento di bronzo, prima che cali il sipario chiede perdono e corre verso Nord.

Da dove non si torna. Dove il maelstrom rapido ti ingoia. Ma questa, lettori cari, è già un’altra storia.